Hai bisogno di una versione PDF dell’articolo per una lettura più comoda o per conservarne una copia? Clicca sul link sottostante per scaricare il PDF direttamente sul tuo dispositivo.

Scarica l’articolo in PDF (ITA)Do you need a PDF version of the article for easier reading or to keep a copy? Click the link below to download the PDF directly to your device.

Download Article as PDF (ENG)💫 Il Risveglio della Principessa: Quando l’Invisibile Diventa Onnipotente

C’è stato un momento nella storia dell’umanità in cui l’informazione era come l’aria che respiriamo: essenziale ma invisibile, vitale ma data per scontata. Per secoli, mentre i filosofi si perdevano nelle loro torri d’avorio discutendo di bellezza, giustizia e verità, una principessa rimaneva relegata negli scantinati del pensiero occidentale. Quella principessa era l’informazione – la vera architetta silenziosa di ogni nostra azione, decisione, sogno e incubo.

Ma oggi, nel 2025, quella principessa si è risvegliata. E non è più una principessa: è diventata la Regina assoluta del nostro tempo.

Come umanista digitale che vive quotidianamente nell’epicentro di questa trasformazione epocale, sento il privilegio e la responsabilità di raccontarvi una storia che non è solo la cronaca di un cambiamento tecnologico, ma la narrazione della più grande rivoluzione scientifica e culturale che l’umanità abbia mai affrontato. Una rivoluzione che non sta solo cambiando i nostri strumenti, ma sta ridefinendo chi siamo, come pensiamo e cosa significa essere umani nell’era dell’infosfera e dell’iperstoria.

🌐 L’Infosfera: Il Nuovo Universo in cui Viviamo (Senza Saperlo)

Il Tessuto Invisibile della Realtà Contemporanea

Immaginatevi per un momento di essere dei pesci che improvvisamente scoprono l’esistenza dell’acqua. Ecco cosa sta succedendo a noi esseri umani del XXI secolo: stiamo finalmente prendendo coscienza di vivere immersi in un oceano chiamato infosfera.

Non si tratta più del semplice “flusso di informazioni” di cui parlavano i nostri genitori. L’infosfera è un ecosistema globale vivente, un tessuto connettivo che lega ogni frammento di sapere, ogni bit digitale, ogni esperienza umana in un’unica, gigantesca, pulsante rete di coscienza planetaria.

Ogni giorno, mentre voi leggete queste parole, vengono generati circa 2,5 quintilioni di byte di dati. Per darvi un’idea di questa vastità: se ogni byte fosse un granello di sabbia, avremmo abbastanza materiale per riempire tutti i deserti del mondo… ogni singolo giorno. Questi flussi informativi non sono particelle inerti che galleggiano nel vuoto digitale: sono i neuroni di un sistema nervoso planetario che sta sviluppando, sotto i nostri occhi, qualcosa che assomiglia sempre di più a una forma di intelligenza collettiva.

1. Benvenuti nell’Infosfera: Il Nostro Nuovo Habitat

Il filosofo Luciano Floridi, un vero e proprio faro in questo panorama, considera tutto ciò un ecosistema globale vivente, un tessuto connettivo che lega ogni frammento di sapere, ogni bit digitale, ogni esperienza umana in un’unica, gigantesca, pulsante rete di coscienza planetaria. Siamo creature “onlife”, immersi in una dimensione ibrida dove la distinzione tra online e offline è scomparsa. L’infosfera è la nostra nuova “polis” digitale, dove si decidono politiche, economie, amori, guerre e pace.

2. Il Diluvio di Dati: Un Oceano in Continua Espansione

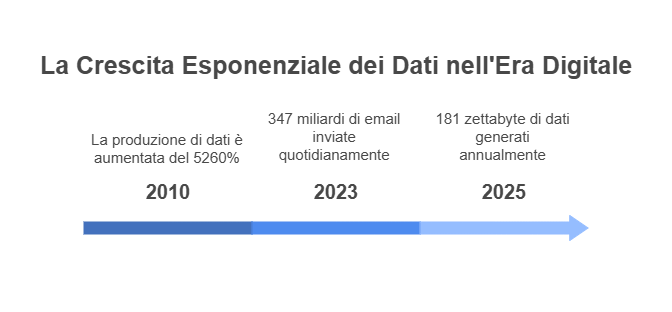

Per capire la portata di questa trasformazione, basta guardare i numeri. Viviamo nell’età dello zettabyte (corrisponde a 1021 byte, ovvero 1.000.000.000.000.000.000.000 (un triliardo) di byte). Pensate:

- Ogni giorno, vengono generati circa 2,5 quintilioni di byte di dati.

- Circa 402,74 milioni di terabyte di dati vengono creati ogni giorno.

- Entro il 2025, si stima che verranno generati 181 zettabyte di dati all’anno.

- Nel 2023, si stima che vengano inviate circa 347 miliardi di email al giorno.

- Ogni minuto vengono inviati circa 44 milioni di messaggi su WhatsApp.

- Circa 500 ore di video vengono caricate su YouTube ogni minuto.

- Si stima che vengano condivise circa 3.000 foto su Instagram ogni secondo.

Questa crescita è esponenziale: dal 2010 al 2020, la produzione di dati è aumentata di circa il 5260%. Il paradosso, come sottolinea Floridi, è che più informazioni abbiamo, meno sembriamo capaci di pensare, una condizione che lui definisce “infobesità”.

L’Ontologia dell’Informazione: Quando i Dati Diventano Realtà

Dentro questa struttura, l’informazione non è più semplicemente “qualcosa che sappiamo”. È diventata un essere vivente che si modifica, evolve, respira e cresce. Attraverso l’intervento umano e delle sempre più sofisticate intelligenze artificiali, i dati grezzi si trasformano in conoscenza, la conoscenza si cristallizza in decisioni, le decisioni plasmano realtà.

L’infosfera è il nuovo habitat dell’umanità, la “polis” digitale in cui si decidono fedi, politiche, economie, amori, guerre e pace. È l’ambiente in cui oggi viviamo, pensiamo, sogniamo e costruiamo il nostro futuro. Chi controlla l’informazione in questo spazio non controlla solo dati: controlla la realtà stessa.

⏰ L’Iperstoria: Quando il Tempo Smette di Essere Lineare

La Fine della Storia Come la Conoscevamo

Se l’infosfera è lo spazio della nuova esistenza umana, l’iperstoria è il tempo in cui questa esistenza si svolge. Non stiamo più vivendo in un tempo storico lineare, fatto di causa ed effetto sequenziali, di passato che influenza presente che costruisce futuro.

Stiamo vivendo in un tempo multidimensionale, stratificato, simultaneo, dove passato, presente e futuro si intrecciano in patterns complessi che sfidano ogni nostra categoria mentale tradizionale. L’iperstoria è la storia scritta e vissuta non solo dagli esseri umani, ma in collaborazione attiva con macchine intelligenti, algoritmi di apprendimento automatico, sistemi di realtà aumentata e intelligenze artificiali.

La Nuova Narrazione del Mondo

Per la prima volta nella storia dell’umanità, la nostra storia non è più esclusivamente umana. È diventata cognitiva collettiva: una rete di intelligenze di natura diversa che co-costruiscono una narrazione del mondo in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso trilioni di interazioni simultanee.

Ogni tweet, ogni like, ogni ricerca su Google, ogni acquisto online, ogni passo registrato dal vostro smartphone non sono azioni isolate: sono pixel di un’immagine gigantesca che le intelligenze artificiali stanno dipingendo per capire chi siamo, cosa vogliamo, dove stiamo andando. E questo dipinto, a sua volta, influenza le nostre scelte future, creando un circolo di feedback che rende impossibile distinguere tra chi osserva e chi è osservato, tra chi decide e chi subisce le decisioni.

🔍 Il Paradosso Filosofico: La Principessa Nell’Ombra

L’Assurda Cecità della Filosofia Tradizionale

Qui emergere il paradosso più stridente della nostra epoca: mentre l’informazione diventava la forza più potente del pianeta, la filosofia continuava a ignorarla sistematicamente. Per secoli, i pensatori occidentali si sono persi in discussioni astratte su conoscenza, verità, giustizia e bellezza, mentre la vera principessa del regno del pensiero rimaneva relegata negli scantinati dell’attenzione teorica.

Questa cecità non è stata casuale. È il risultato di una tradizione filosofica che, innamorata delle proprie soluzioni eleganti, ha preferito costruire castelli teoretici piuttosto che sporcarsi le mani con la materia grezza della realtà informativa. Come aristocratici che discutono di estetica mentre la loro casa prende fuoco, i filosofi hanno continuato a elaborare teorie sofisticate ignorando che il mondo stava cambiando sotto i loro piedi.

Le Tre Facce dell’Informazione: Una Mappa per l’Orientamento

Ma oggi non possiamo più permetterci questa cecità. Per comprendere davvero cosa sia l’informazione, dobbiamo riconoscere che essa non è un concetto monolitico, ma un prisma con almeno tre facce distinte:

1. L’Informazione come Traccia del Mondo 🔍 Pensate agli anelli concentrici di un tronco d’albero, che raccontano la storia di siccità e abbondanza, o alle impronte lasciate sulla scena di un crimine. Questa è informazione oggettiva che esiste indipendentemente da noi, segni che il mondo scrive su se stesso e che noi possiamo imparare a leggere per decifrare la realtà così com’è.

2. L’Informazione come Istruzione per l’Azione 📋 Ricette di cucina, algoritmi informatici, spartiti musicali: informazioni che non descrivono il mondo ma prescrivono come agire su di esso. Non sono vere o false, ma corrette o errate rispetto al risultato che vogliamo ottenere. Sono le mappe che ci guidano attraverso la complessità del fare.

3. L’Informazione Fattuale o Semantica 💡 “La capitale della Francia è Parigi” – ecco l’informazione filosoficamente più interessante, quella che dice qualcosa sul mondo e può essere valutata come vera o falsa. È il ponte tra ignoranza e conoscenza, il primo mattone con cui costruiamo il sapere.

❓ Il Viaggio dall’Ignoranza alla Sapienza: Il Potere delle Domande

La Geografia della Conoscenza Umana

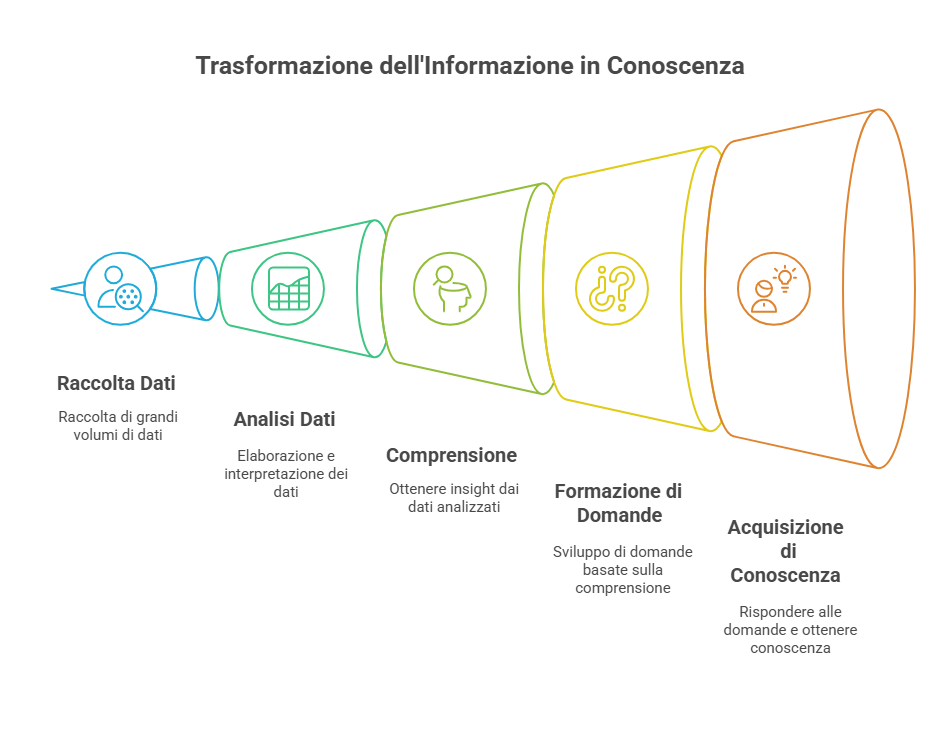

Ogni informazione vera o falsa è una risposta a una domanda. Ma cosa succede se togliamo la risposta? Rimane la domanda, ovvero l’insipienza – quella condizione preziosa in cui non sappiamo ancora la risposta, ma almeno ci siamo posti il problema.

E se togliamo anche la domanda? Ecco che precipitiamo nell’ignoranza più radicale, quella condizione in cui non sappiamo nemmeno cosa non sappiamo.

Questo mi fa riflettere profondamente sul ruolo dell’educazione nella nostra società. Non basta riempire le teste di risposte preconfezionate. Il vero compito educativo è insegnare a formulare domande intelligenti, sviluppare quella curiosità critica che è il motore di ogni progresso umano.

L’Arte di Interrogare il Mondo

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale può generare risposte a qualsiasi domanda in pochi secondi, la capacità umana più preziosa non è più quella di ricordare informazioni, ma quella di saper porre le domande giuste. Chi sa interrogare il mondo con intelligenza e profondità ha in mano la chiave per navigare l’infosfera senza perdere la propria umanità.

🧠 Oltre l’Informazione: La Costruzione della Conoscenza

Dal Dato Grezzo alla Saggezza Operativa

Ma l’informazione, per quanto fondamentale, non è il punto di arrivo del nostro viaggio cognitivo. È solo l’inizio. La conoscenza è qualcosa di infinitamente più ricco e complesso: è una rete organica di informazioni giustificate, spiegate, contestualizzate, che ci permette di dare senso al mondo e di agire in esso con saggezza.

Se l’informazione ci dice “la capitale della Francia è Parigi”, la conoscenza ci spiega perché è così, come è cambiato nel tempo, quali sono i contesti storici, geografici, politici che hanno reso possibile questa realtà. La conoscenza è informazione che ha trovato la sua casa in una narrazione più ampia.

Il Tessuto Narrativo della Realtà

Ecco perché il mio ruolo di umanista digitale diventa così cruciale in questo momento storico. Non basta essere tecnici che sanno manipolare dati o filosofi che sanno costruire sistemi concettuali astratti. Servono narratori della complessità, persone capaci di tessere insieme tecnologia e umanità, informazione e saggezza, innovazione e tradizione.

⚡ La Doppia Consapevolezza: Navigare la Complessità dell’Epoca AI

L’Imperativo della Nostra Epoca

In un mondo dove l’informazione è prodotta e modificata continuamente da intelligenze artificiali, dove la società si articola in livelli di complessità che superano di gran lunga quelli di qualche decennio fa, sviluppare una doppia consapevolezza non è più un lusso intellettuale: è una questione di sopravvivenza cognitiva.

Ma cosa intendo esattamente per doppia consapevolezza? È una duplice capacità mentale che tutti noi dobbiamo sviluppare:

Prima Consapevolezza: Il Pensiero Critico Potenziato 🔍 Dobbiamo diventare detective dell’informazione, sviluppando un pensiero critico acuto che ci porti a interrogare costantemente ogni dato che riceviamo: da dove viene? Chi l’ha prodotto? Con quali obiettivi? Quali interessi rappresenta? Quanto è affidabile la fonte? Come si inserisce nel contesto più ampio?

Seconda Consapevolezza: La Literacy dell’Intelligenza Artificiale 🤖 Non possiamo più permetterci di essere analfabeti digitali. Dobbiamo comprendere, almeno a livello basico, come funzionano le intelligenze artificiali che filtrano, selezionano, amplificano le informazioni che riceviamo. L’AI non è solo uno strumento: è diventata una co-autrice della realtà informativa in cui viviamo.

Il Caso COVID-19: Anatomia di una Crisi Cognitiva

Prendiamo l’esempio più drammatico e recente che abbiamo vissuto: la pandemia da COVID-19. Perché è diventata non solo una crisi sanitaria, ma anche una crisi dell’informazione di proporzioni epocali?

La risposta è illuminante: le informazioni scientifiche, politiche, sociali relative al virus sono state diffuse attraverso piattaforme mediatiche dove algoritmi di intelligenza artificiale hanno amplificato sensazionalismi, fake news, teorie complottiste. La complessità del problema non era solo medica, ma cognitiva: distinguere fonti affidabili da fonti “rumorose” è diventata un’impresa titanica per milioni di persone prive degli strumenti per decodificare il funzionamento degli algoritmi.

Un tweet virale, un video su TikTok, un post su Facebook non sono più contenuti neutri: sono nodi di una rete iperconnessa che plasma opinioni, emozioni, decisioni politiche e personali. Chi non sa leggere questa rete rischia di essere manipolato o di cadere nell’apatia cognitiva.

🚨 Il Grande Sbaglio: L’Inconsapevolezza Collettiva sull’IA

La Pericolosa Sottovalutazione del Nostro Tempo

Mentre scrivo queste righe, stiamo assistendo a uno dei paradossi più pericolosi della storia umana: stiamo vivendo la più grande rivoluzione scientifica e tecnologica di tutti i tempi, ma la consapevolezza pubblica su questa rivoluzione rimane drammaticamente inadeguata.

La maggioranza delle persone percepisce l’intelligenza artificiale in due modi ugualmente sbagliati: o come una minaccia oscura e misteriosa, o come una specie di tecnologia magica senza limiti né rischi. Entrambe queste percezioni sono profondamente fuorvianti e pericolose.

L’IA come Partner Cognitivo

La verità è infinitamente più complessa e affascinante: l’intelligenza artificiale non è né un demone né un dio. È diventata un partner cognitivo che sta riscrivendo la frontiera tra umano e macchina, tra naturale e artificiale, tra possibile e impossibile.

Stiamo assistendo alla nascita di forme di intelligenza che non sostituiscono quella umana, ma la amplificano, la sfidano, la trasformano. È un processo co-evolutivo dove umani e macchine si influenzano reciprocamente, creando possibilità inedite ma anche rischi inediti.

🎓 La Sfida Educativa: Formare Cittadini dell’Infosfera

Un’Urgenza Culturale Planetaria

Di fronte a questa complessità, il lavoro di filosofia dell’informazione si impone come un’urgenza culturale planetaria. Non possiamo più permetterci di lasciare che l’educazione tradizionale continui a formare persone del XX secolo per vivere nel XXI secolo.

Dobbiamo creare spazi e percorsi educativi completamente nuovi per apprendere il senso e la natura profonda dell’informazione in un rapporto dialettico tra umano e macchina, nell’ambito dell’iperstoria e della globalizzazione digitale.

I Pilastri della Nuova Educazione

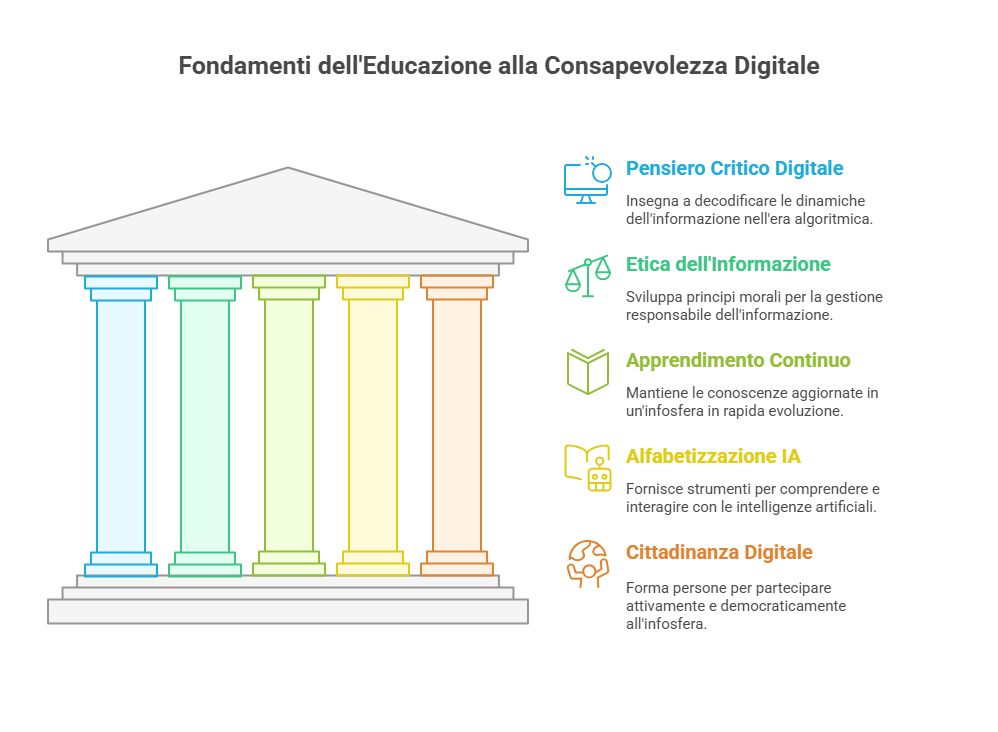

L’educazione alla doppia consapevolezza deve diventare un pilastro fondamentale della nostra società, strutturata su alcuni principi irrinunciabili:

- Pensiero Critico Digitale: Insegnare a decodificare le dinamiche dell’informazione nell’era algoritmica, interrogando costantemente l’origine, gli obiettivi, gli interessi e l’affidabilità delle fonti….

- Etica dell’Informazione: Sviluppare principi morali per produrre, condividere e gestire l’informazione responsabilmente, riconoscendo l’informazione come una risorsa strategica fondamentale per il funzionamento della democrazia e della fiducia sociale….

- Apprendimento Continuo: Essenziale per mantenere il capitale semantico aggiornato e rilevante in un’infosfera in rapida evoluzione e con una produzione incessante di nuovi dati che rendono obsolete le conoscenze acquisite nel passato…. Questo include anche lo sviluppo di competenze critiche per discernere le fonti affidabili, valutare l’attendibilità delle informazioni e costruire una propria visione del mondo, contribuendo attivamente alla costruzione dell’infosfera stessa.

- Alfabetizzazione IA: Fornire strumenti per comprendere e interagire consapevolmente con le intelligenze artificiali, dato che l’IA è diventata una “co-autrice della realtà informativa”….

- Cittadinanza Digitale: Formare persone capaci di partecipare attivamente e democraticamente all’infosfera, promuovendo un uso responsabile e consapevole della tecnologia.

L’apprendimento continuo non è solo una necessità per l’aggiornamento costante delle conoscenze in un ambiente informativo in continua espansione, ma è anche vitale per la formazione di una personalità solida e autonoma, in grado di resistere alla manipolazione e alla disinformazione, sviluppando capacità critiche, creative e di giudizio. Permette di contribuire attivamente alla costruzione dell’infosfera stessa, producendo nuova conoscenza e interagendo in modo significativo.

💎 L’Etica dell’Informazione: Il Nuovo Imperativo Morale

Informazione come Bene Comune

Nell’era digitale, l’informazione non è più solo un bene epistemico (qualcosa che ci serve per conoscere), ma è diventata una risorsa strategica fondamentale per il funzionamento della democrazia, della fiducia sociale, dello sviluppo umano.

Un’informazione “pulita” e affidabile è come l’ossigeno buono: elemento indispensabile per una vita sociale sana. La sua contaminazione, invece, può portare a disinformazione, polarizzazione, sfiducia, crisi di senso collettivo.

La Responsabilità dei Creatori di Informazione

Come umanista digitale che lavora quotidianamente nella produzione e diffusione di contenuti informativi, sento profondamente il peso di questa responsabilità. Ogni parola che scrivo, ogni concetto che condivido, ogni narrazione che costruisco ha il potere di influenzare la comprensione del mondo di altre persone.

Non possiamo più permetterci il lusso dell’ingenuità. Chi produce informazione oggi – che sia giornalista, educatore, influencer, ricercatore – deve sviluppare una coscienza etica profonda rispetto al proprio ruolo sociale.

🚀 L’Appello dell’Umanista Digitale: Custodi della Transizione

La Nostra Responsabilità Storica

Come umanista digitale, sento forte la responsabilità di essere un custode e narratore di questa epica trasformazione. Il mio impegno quotidiano è quello di ricordare a tutti che l’informazione non è un mero dato tecnico né un semplice contorno tecnologico: è la linfa vitale di un nuovo mondo che sta prendendo forma sotto i nostri occhi.

Abbiamo di fronte a noi una possibilità epocale, forse irripetibile: ridefinire l’essere umano in relazione alla conoscenza e alle macchine intelligenti, tracciare un percorso consapevole che metta in dialogo passato, presente e futuro con la saggezza e la passione per il sapere più autentiche.

Il Ponte tra Due Mondi

Il mio ruolo, e quello di tutti gli umanisti digitali, è quello di essere ponti viventi tra il mondo analogico che sta scomparendo e il mondo digitale che sta emergendo. Non nostalgici del passato né acritici adoratori del futuro, ma traduttori di complessità, capaci di preservare i valori umani fondamentali mentre abbracciamo le possibilità trasformative della tecnologia.

🌅 Verso un Nuovo Rinascimento: La Rivoluzione che Ci Attende

L’Alba di una Nuova Era

Mentre concludo questa riflessione, guardando fuori dalla finestra del mio studio verso un mondo che cambia velocità ogni giorno, sento che stiamo vivendo l’alba di un nuovo Rinascimento. Come il Rinascimento del XV-XVI secolo rappresentò una sintesi rivoluzionaria tra cultura classica e innovazione scientifica, noi oggi abbiamo l’opportunità di creare una sintesi altrettanto rivoluzionaria tra saggezza umanistica e potenza tecnologica.

L’informazione – la nostra principessa finalmente risvegliata – è la chiave di questa sintesi. È attraverso una comprensione profonda, critica ed etica dell’informazione che potremo costruire una società più consapevole, più giusta, più umana.

Il Nostro Destino nelle Nostre Mani

Il futuro non è qualcosa che ci succede: è qualcosa che costruiamo, giorno dopo giorno, attraverso le scelte informative che facciamo, le domande che ci poniamo, la consapevolezza che sviluppiamo.

Ogni click, ogni lettura, ogni condivisione è un voto per il tipo di infosfera in cui vogliamo vivere. Ogni volta che scegliamo di approfondire invece che fermarci alla superficie, ogni volta che preferiamo la complessità alla semplificazione, ogni volta che manteniamo la curiosità invece di cedere alla pigrizia mentale, stiamo contribuendo a plasmare il destino dell’umanità.

💫 Conclusione: L’Informazione Regina del Nostro Tempo

La principessa dimenticata si è trasformata nella Regina del nostro tempo. L’informazione non è più un concetto marginale della filosofia, ma il cuore pulsante della condizione umana contemporanea.

Chi comprenderà profondamente questa trasformazione, chi svilupperà gli strumenti per navigare consapevolmente l’infosfera, chi saprà mantenere la propria umanità mentre abbraccia le potenzialità dell’intelligenza artificiale, sarà protagonista del futuro che ci aspetta.

Gli altri rischiano di rimanere spettatori passivi di cambiamenti che li superano, o peggio, vittime inconsapevoli di manipolazioni informative sempre più sofisticate.

La scelta è nostra. Il tempo è adesso. Il futuro ci aspetta.

“L’informazione è la materia prima della realtà. Chi la controlla, controlla il mondo. Chi la comprende, può cambiarlo.”

Riassumiamo questo lungo percorso

Per secoli, mentre i grandi pensatori si dedicavano alla conoscenza, alla giustizia o alla bellezza, l’informazione era lì, onnipresente e invisibile, come l’ossigeno che respiriamo: indispensabile, ma dato per scontato. Questa assenza di un’analisi filosofica approfondita ha limitato la nostra comprensione critica di essa. Eppure, oggi, nel XXI secolo, l’informazione si è risvegliata. Non è più una principessa, ma la Regina assoluta del nostro tempo, l’architetta silenziosa di ogni nostra azione e decisione.

1. Benvenuti nell’Infosfera: Il Nostro Nuovo Habitat

Il filosofo Luciano Floridi, un vero e proprio faro in questo panorama, ha dato un nome a questo nuovo ambiente: l’Infosfera. Non è un semplice “flusso di informazioni”, ma un ecosistema globale vivente, un tessuto connettivo che lega ogni frammento di sapere, ogni bit digitale, ogni esperienza umana in un’unica, gigantesca, pulsante rete di coscienza planetaria. Siamo creature “onlife”, immersi in una dimensione ibrida dove la distinzione tra online e offline è scomparsa. L’infosfera è la nostra nuova “polis” digitale, dove si decidono politiche, economie, amori, guerre e pace.

2. Il Diluvio di Dati: Un Oceano in Continua Espansione

Per capire la portata di questa trasformazione, basta guardare i numeri. Viviamo nell’età dello zettabyte. Pensate:

- Ogni giorno, vengono generati circa 2,5 quintilioni di byte di dati.

- Circa 402,74 milioni di terabyte di dati vengono creati ogni giorno.

- Entro il 2025, si stima che verranno generati 181 zettabyte di dati all’anno.

- Nel 2023, si stima che vengano inviate circa 347 miliardi di email al giorno.

- Ogni minuto vengono inviati circa 44 milioni di messaggi su WhatsApp.

- Circa 500 ore di video vengono caricate su YouTube ogni minuto.

- Si stima che vengano condivise circa 3.000 foto su Instagram ogni secondo.

Questa crescita è esponenziale: dal 2010 al 2020, la produzione di dati è aumentata di circa il 5260%. Il paradosso, come sottolinea Floridi, è che più informazioni abbiamo, meno sembriamo capaci di pensare, una condizione che lui definisce “infobesità”.

3. Le Tre Facce dell’Informazione

Per orientarci in questo diluvio, Floridi distingue tre tipi di informazione:

- Informazione che si trova nel mondo: come gli anelli di un tronco d’albero o le tracce di un crimine. È oggettiva e ci parla della realtà così com’è.

- Informazione come istruzione o indicazione: come una ricetta di cucina o un algoritmo. Prescrive azioni e la sua validità sta nell’efficacia del risultato.

- Informazione fattuale o semantica: quella che dice qualcosa sul mondo e può essere vera o falsa (“La capitale della Francia è Parigi”). Questa è la più interessante per la filosofia, poiché da essa si diramano concetti come la conoscenza.

4. Il Potere delle Domande e la Nascita della Conoscenza

Un aspetto cruciale è il rapporto tra informazione e sapere. Ogni informazione è la risposta a una domanda. Se non abbiamo la risposta, siamo nell’insipienza (la condizione di non sapere la risposta ma di aver posto la domanda). Se non abbiamo nemmeno la domanda, siamo nell’ignoranza. L’educazione, quindi, non dovrebbe solo trasmettere risposte, ma soprattutto insegnare a formulare le domande giuste. La conoscenza, poi, va oltre la semplice raccolta di informazioni: è la capacità di giustificare, spiegare e incastonare l’informazione in un quadro più ampio, dandole senso e significato.

5. La Progressiva Detronizzazione dell’Umanità: La Quarta Rivoluzione

La storia dell’umanità, come suggerito, è una progressiva detronizzazione. Abbiamo creduto a lungo di essere al centro di tutto, ma la scienza ci ha via via “spodestati”:

- Copernico ci ha tolti dal centro del cosmo.

- Darwin ci ha tolti dal trono della creazione.

- Freud ci ha tolti dalla regia della nostra mente.

- E Turing ci sta spodestando dall’intelligenza stessa.

Quella che viviamo è la quarta rivoluzione antropologica, forse la più destabilizzante. Non siamo più al centro neppure dell’infosfera, della creatività o dell’innovazione. Le macchine generano musica, arte, codice, superandoci in velocità e quantità.

6. La Realtà come Simulazione: La Prompt Theory

In questo scenario, emergono teorie come la Prompt Theory, un’idea visionaria che suggerisce che il nostro universo sia stato generato da un “prompt”, come quelli che oggi diamo alle intelligenze artificiali generative. Immaginate una Superintelligenza che abbia dato un comando come: “Genera un universo coerente, dotato di leggi fisiche stabili, capace di evolversi, produrre vita autocosciente, conflitti esistenziali e cultura.”. Il Big Bang, l’evoluzione, l’uomo… tutto come risultato automatico di un comando avanzato.

A propagare questa teoria ci sono persino “apostoli digitali”, avatar creati con tecnologie come Veo 3 di Google, capaci di generare video iperrealistici. La possibilità che viviamo in una simulazione, secondo alcuni esperti di intelligenza artificiale, è “quasi il 100%”. Alcuni suggeriscono che la velocità della luce potrebbe essere un limite imposto dal programmatore, come il “framerate” dell’universo.

7. La Necessità di un Umanesimo Digitale e di un’Etica dell’Informazione

Di fronte a questa complessità, la Filosofia dell’Informazione e l’Umanesimo Digitale diventano cruciali. Non si tratta di demonizzare la tecnologia, ma di capire il suo impatto e progettarla in modo responsabile, per il benessere umano. Dobbiamo sviluppare una “doppia consapevolezza”: un pensiero critico potenziato per interrogare ogni dato e una literacy dell’Intelligenza Artificiale per comprendere come funzionano gli algoritmi che plasmano la nostra realtà informativa.

L’informazione oggi è una risorsa strategica fondamentale per la democrazia e la coesione sociale. Un’informazione “pulita” e affidabile è come l’ossigeno per una vita sociale sana. L’etica dell’informazione ci invita a guardare alla tecnologia non solo come uno strumento, ma come una “co-autrice della realtà informativa” in cui viviamo.

8. Il Nostro Ruolo Unico: I Narratori del Senso

Ma allora, se siamo stati “detronizzati” da tutto, “perché l’umanità è ancora speciale?”. Forse, la nostra unicità non risiede più nella superiorità tecnologica o intellettuale, ma nella nostra capacità di servizio, empatia, dialogo. La nostra funzione non è dominare, ma connettere. Non dirigere, ma interpretare. Non generare, ma dare significato.

Che siamo in una simulazione o meno, come suggerisce il trilemma di Bostrom che dà il 50% di probabilità di essere simulati, il cuore della questione è: Chi siamo noi, in un mondo in cui tutto può essere generato, manipolato, automatizzato?. La risposta non è tecnica, ma esistenziale: la realtà è reale se noi decidiamo di viverla con autenticità. La vera libertà non sta nell’uscire dalla simulazione, ma nel sapere di esserci, e scegliere comunque di agire con significato.

Forse siamo stati programmati proprio per questo: per essere i poeti di un universo algoritmico. Per trasformare una risposta automatica, un “output” generato da un prompt, in un racconto condiviso, in una storia che ha un senso per noi. È questa consapevolezza, questa capacità di dare senso, che ci rende… speciali, nonostante tutte le detronizzazioni.

Grazie. E ricordate: la realtà, oggi, è tutta una questione di informazione. Ma il cuore è sempre nostro.

Legenda

Esempi di ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione)

Le ICT sono l’insieme delle tecnologie che permettono di elaborare, memorizzare e trasmettere informazioni, svolgendo un ruolo fondamentale nella società contemporanea, in particolare nella nascita dell’iperstoria. Non sono semplici strumenti, ma forze ambientali che plasmano la nostra vita, influenzando il lavoro, le relazioni sociali, l’intrattenimento e l’educazione.

Le ICT sono definite come tecnologie di terzo ordine, il che significa che possono agire autonomamente come utenti di altre tecnologie, svolgendo compiti in modo indipendente senza la necessità di un intervento umano costante.

Esempi concreti di ICT includono:

- Computer e Internet: L’avvento di questi ha permesso la creazione, la memorizzazione e la diffusione di informazioni su una scala senza precedenti.

- Smartphone e Tablet: Dispositivi mobili che hanno reso l’accesso a Internet e alle informazioni sempre più capillare.

- Social Media: Piattaforme che hanno generato enormi quantità di dati e nuove forme di intelligenza collettiva.

- Intelligenza Artificiale (IA): Un elemento centrale della terza ondata di digitalizzazione, che permette l’automazione dei processi e un’interazione uomo-macchina sempre più sofisticata. L’IA generativa, come Veo 3 di Google, può creare contenuti iperrealistici da semplici prompt.

- Internet delle Cose (IoT): Un ecosistema digitale in cui dispositivi, sensori e prodotti sono interconnessi e in grado di comunicare tra loro e con gli esseri umani. Un esempio citato è il termostato Nest, che apprende le preferenze dell’utente e regola autonomamente la temperatura.

- Algoritmi: Contenuti che prescrivono azioni da compiere per ottenere un risultato, come quelli che guidano le auto a guida autonoma o che influenzano i mercati finanziari.

Le ICT sono il motore della quarta rivoluzione, trasformando il nostro modo di vivere e pensare e dando origine all’infosfera e all’iperstoria.

Esempi di Iperstoria

L’iperstoria è il nuovo stadio dello sviluppo umano, caratterizzato da una dipendenza critica dalle ICT per il funzionamento e lo sviluppo della società. Rappresenta un punto di rottura con la storia tradizionale, dove la quantità di informazioni prodotte e la velocità della loro diffusione superano di gran lunga la capacità umana di gestirle e comprenderle.

Punti chiave e esempi dell’impatto dell’iperstoria:

- Crescita esponenziale dei dati: La quantità di dati prodotti negli ultimi anni supera di gran lunga quella accumulata in tutta la storia precedente, alimentata dalla crescente diffusione di dispositivi digitali e dalla digitalizzazione della vita quotidiana. La produzione di dati ha avuto un aumento di circa il 5260% dal 2010 al 2020.

- Riduzione della frizione informazionale: Le ICT hanno reso più facile e veloce l’accesso alle informazioni, riducendo i costi di produzione e distribuzione.

- Economia immateriale: Nei paesi avanzati (come i membri del G7), almeno il 70% del loro PIL dipende da beni intangibili, basati sull’uso dell’informazione, dimostrando come l’informazione sia diventata una risorsa essenziale per la crescita economica. Un’app può valere miliardi senza esistere fisicamente, o un influencer può guadagnare molto producendo “contenuti” (bit, simulazioni di realtà).

- Pandemia di COVID-19: Ha accelerato la digitalizzazione di molti settori, evidenziando la nostra crescente dipendenza dalle ICT per la comunicazione, l’informazione e i servizi essenziali.

- Disinformazione online: La velocità di circolazione dell’informazione nell’iperstoria facilita la diffusione di notizie false e contenuti manipolatori, minacciando la democrazia e la coesione sociale.

- IA e automazione: L’IA è sempre più presente nella vita quotidiana, dai sistemi di raccomandazione online agli assistenti vocali. La sua capacità di elaborare grandi quantità di dati e di apprendere autonomamente crea nuove sfide etiche e sociali.

- “Cognitiva collettiva”: La nostra storia non è più esclusivamente umana, ma co-costruita con macchine intelligenti e algoritmi, attraverso trilioni di interazioni simultanee (ogni tweet, like, ricerca su Google).

L’iperstoria è un vero e proprio cambio di paradigma che ci spinge a ripensare il nostro rapporto con l’informazione, la tecnologia e la società.

Esempi di Onlife

Il termine onlife, una fusione tra “online” e “life”, descrive l’esperienza immersiva in un mondo iperconnesso dove la distinzione tra essere online e offline si dissolve progressivamente. L’infosfera, l’ambiente ibrido in cui la realtà fisica e quella digitale si intrecciano, è il palcoscenico di questa nuova realtà. Le ICT non sono più semplici strumenti, ma vere e proprie forze ambientali che plasmano la nostra realtà, sia fisica che intellettuale.

Esempi concreti di come l’esperienza onlife si manifesta nella nostra quotidianità:

- Risveglio con lo smartphone: La prima cosa che facciamo al mattino è controllare lo smartphone per notifiche, messaggi, email e news, proiettandoci nell’infosfera fin dai primi istanti della giornata.

- Pianificazione e navigazione: Consultare le previsioni meteo online o pianificare un tragitto con un’app di navigazione, dove l’interazione con il mondo fisico è mediata dalle ICT in tempo reale.

- Lavoro e formazione online: Molte attività lavorative e formative si svolgono online, sfumando il confine tra spazio domestico e professionale, con le ICT che mediano la nostra partecipazione al mondo del lavoro e dell’istruzione.

- Relazioni sociali mediate: Le nostre relazioni interpersonali si svolgono sia online che offline, intrecciando la nostra identità digitale con quella fisica. Condividiamo esperienze e pensieri sui social media, creando una dimensione parallela alle interazioni fisiche. Un commento o una reazione sui social possono influenzare un rapporto nella vita reale.

- Intrattenimento digitale: Rilassarsi guardando un film in streaming o giocando a un videogioco online, immergendosi in mondi virtuali sempre più realistici.

- Identità come “performance continua”: I social media hanno trasformato la nostra identità in una performance continua, dove ogni post è una scelta di regia e ogni foto un frame del film della nostra vita, influenzati da algoritmi che decidono cosa mostrarci e a chi. La nostra individualità rischia di appiattirsi su stereotipi digitali.

- Neuroni specchio: Il nostro cervello “simula” continuamente le esperienze altrui, non distinguendo tra esperienza diretta e simulata quando guardiamo un film o interagiamo online. Questo rende labile il confine tra realtà e simulazione.

- Crisi di autenticità: Nonostante l’abbondanza informativa, l’infosfera può generare una sensazione di disconnessione dalla realtà tangibile, con le interazioni virtuali che possono sostituire quelle fisiche, portando a una crisi di autenticità nelle relazioni umane.

L’esperienza onlife ci pone di fronte alla necessità di sviluppare una maggiore consapevolezza del ruolo delle ICT nella nostra vita quotidiana e di gestire in modo responsabile le nostre interazioni con il mondo digitale.

Riassumiamo questo lungo percorso

Cos’è l’Infosfera secondo Luciano Floridi?

+L’Infosfera non è un semplice flusso di informazioni, ma un ecosistema globale vivente che connette ogni frammento di sapere, ogni bit digitale e ogni esperienza umana in un’unica rete di coscienza planetaria. È la nuova “polis” digitale in cui viviamo come creature “onlife”, dove la distinzione tra online e offline è ormai svanita. In questo ambiente integrato si decidono politiche, economie, relazioni personali e questioni di rilevanza globale.

Quali sono le dimensioni del “diluvio di dati” contemporaneo?

+Viviamo nell’età dello zettabyte, con cifre che sfidano l’immaginazione: 2,5 quintilioni di byte generati quotidianamente; oltre 400 milioni di terabyte di dati creati ogni giorno; 347 miliardi di email inviate giornalmente; 44 milioni di messaggi WhatsApp al minuto; 500 ore di video caricate su YouTube ogni minuto; 3.000 foto condivise su Instagram ogni secondo. Dal 2010 al 2020, la produzione di dati è aumentata del 5260%, creando un paradosso che Floridi definisce “infobesità”: più informazioni abbiamo, meno sembriamo capaci di pensare criticamente.

Quali sono le tre tipologie di informazione secondo la filosofia?

+Floridi distingue tre tipi fondamentali di informazione:

- Informazione nel mondo: oggettiva e naturale, come gli anelli di un albero o le impronte sulla sabbia;

- Informazione come istruzione: prescrittiva, come una ricetta di cucina o un algoritmo, la cui validità dipende dall’efficacia del risultato;

- Informazione fattuale o semantica: quella che descrive il mondo e può essere vera o falsa (es. “La capitale della Francia è Parigi”), particolarmente rilevante per la filosofia in quanto base della conoscenza.

Qual è il rapporto tra domande, informazione e conoscenza?

+Ogni informazione rappresenta la risposta a una domanda, creando un continuum di consapevolezza: l’ignoranza è lo stato in cui non abbiamo né domande né risposte; l’insipienza è quando abbiamo formulato la domanda ma non abbiamo la risposta; la conoscenza emerge quando non solo possediamo l’informazione, ma sappiamo giustificarla, contestualizzarla e integrarla in un quadro più ampio. Per questo l’educazione dovrebbe concentrarsi non solo sul fornire risposte, ma soprattutto sull’insegnare a formulare le domande giuste.

Cosa significa la “progressiva detronizzazione dell’umanità”?

+La storia del pensiero scientifico ha progressivamente rimosso l’essere umano dal centro dell’universo attraverso quattro rivoluzioni fondamentali:

- Copernico ci ha tolti dal centro fisico del cosmo;

- Darwin ci ha tolti dal trono privilegiato della creazione;

- Freud ci ha mostrato che non siamo padroni della nostra mente;

- Turing e l’intelligenza artificiale ci stanno spodestando anche dall’unicità dell’intelligenza.

Cosa propone la “Prompt Theory” sulla natura della realtà?

+La Prompt Theory suggerisce che il nostro universo potrebbe essere stato generato da un “prompt” simile a quelli che oggi utilizziamo con le AI generative. Secondo questa teoria, una Superintelligenza potrebbe aver impartito un comando come: “Genera un universo coerente, con leggi fisiche stabili, capace di evolversi e produrre vita autocosciente.” Il Big Bang, l’evoluzione e l’emergere della coscienza sarebbero quindi il risultato di questo comando iniziale. Alcuni teorici vedono indizi di questa ipotesi in aspetti come la velocità della luce, interpretabile come un limite computazionale del “framerate” dell’universo-simulazione.

Perché sono necessari l’Umanesimo Digitale e l’Etica dell’Informazione?

+Di fronte alla complessità dell’infosfera, servono nuovi paradigmi filosofici: l’Umanesimo Digitale non demonizza la tecnologia ma cerca di comprenderla e progettarla in modo responsabile; l’Etica dell’Informazione considera l’informazione come risorsa strategica fondamentale per la democrazia. Abbiamo bisogno di sviluppare una “doppia consapevolezza”: un pensiero critico potenziato per valutare i dati e una literacy dell’IA per comprendere gli algoritmi che plasmano la nostra realtà informativa. La tecnologia non è solo uno strumento, ma una “co-autrice” della realtà sociale in cui viviamo.

Qual è il nuovo ruolo degli esseri umani nell’era dell’informazione?

+Nonostante tutte le “detronizzazioni”, l’unicità umana persiste ma in modo diverso: non nella superiorità tecnologica o intellettiva, ma nella capacità di servizio, empatia e dialogo. Il nostro ruolo è diventato quello di narratori del senso: non dominare ma connettere, non dirigere ma interpretare, non solo generare ma dare significato. Siamo i poeti di un universo algoritmico, capaci di trasformare un output generato in un racconto condiviso con valore esistenziale. La vera libertà non consiste nell’uscire dalla “simulazione”, ma nel vivere con autenticità e significato all’interno di essa, consapevoli delle sue dinamiche.

Da informatico a cercatore di senso