Hai bisogno di una versione PDF dell’articolo per una lettura più comoda o per conservarne una copia? Clicca sul link sottostante per scaricare il PDF direttamente sul tuo dispositivo.

Scarica l’articolo in PDF (ITA)Do you need a PDF version of the article for easier reading or to keep a copy? Click the link below to download the PDF directly to your device.

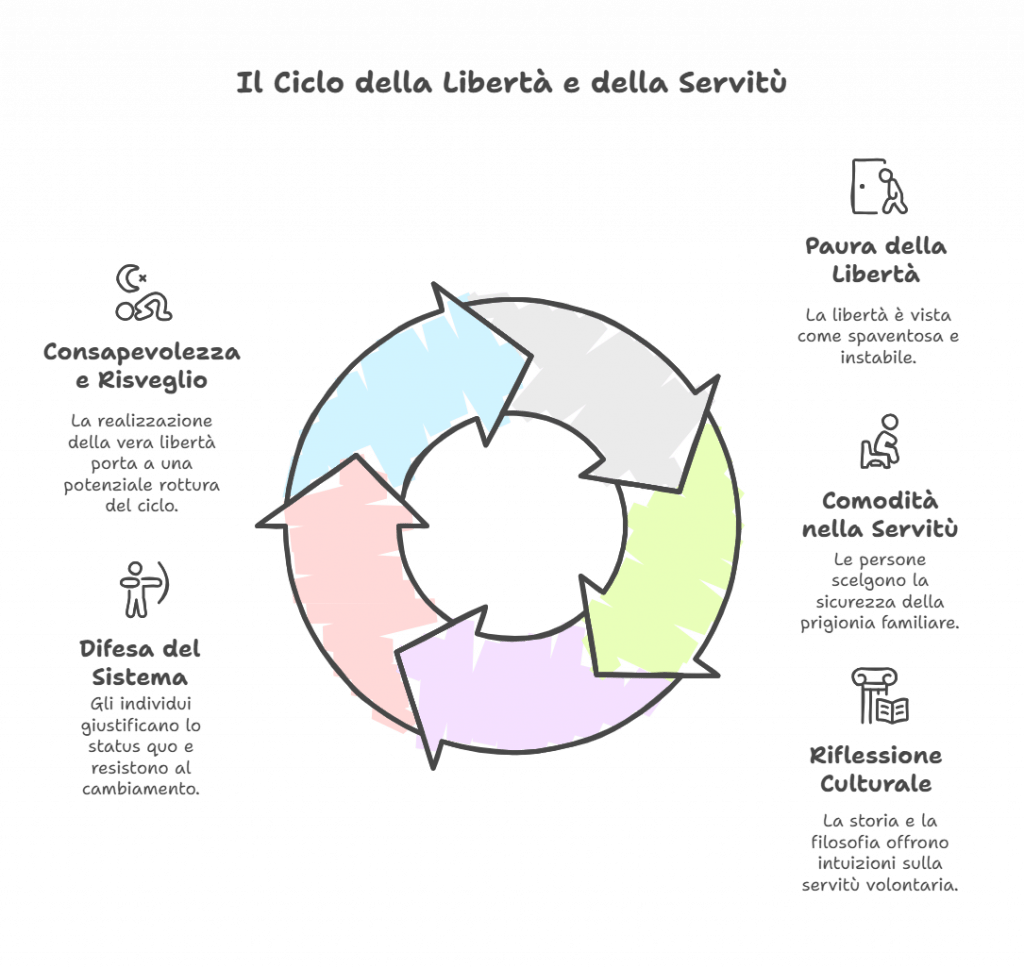

Download Article as PDF (ENG)Questa non è una riflessione nata da un momento di sconforto o da un’improvvisa vena polemica. È una verità che affonda le sue radici nella storia, nella filosofia e, purtroppo, nella nostra quotidianità. 500 anni fa, un pensatore francese, Étienne de La Boétie, scriveva del concetto di servitù volontaria. E oggi, a distanza di secoli, le sue parole risuonano più attuali che mai.

La Servitù Volontaria: Un Obbligo che Diventa Desiderio

Nel suo “Discorso sulla servitù volontaria”, La Boétie si chiedeva come fosse possibile che interi popoli, una volta assoggettati, cadessero in un oblio così profondo della libertà da non riuscire più a risvegliarsi per riconquistarla. “Servendo così facilmente e così volontariamente”, scriveva, “direste che hanno non solo perso la loro libertà, ma hanno guadagnato la propria servitù”.

È un paradosso che mi colpisce profondamente. Gli uomini nascono liberi, eppure vengono allevati e formati alla servitù. Dimenticano cosa significhi essere liberi, al punto da amare la propria prigionia. Perché? Perché non hanno mai conosciuto nulla di diverso. E questa non è una teoria astratta: è una realtà che vedo riflessa nei commenti che ricevo ogni giorno, nelle reazioni delle persone, nella loro rassegnazione.

Guardiani della Matrix: Quando Difendiamo i Nostri Carcerieri 🕶️

Sì, lo ammetto: spesso mi sento come se stessi parlando a dei “guardiani della Matrix”. Vi ricordate gli Agenti Smith? Quelli che, nel film, rappresentavano il sistema, la repressione, il controllo? Ecco, molti di voi sono così. Difendete i vostri padroni, i tiranni, giustificando lo status quo con frasi come “tanto non si può cambiare nulla” o “dicci tu cosa fare”.

Ma quando qualcuno vi propone soluzioni, trovate sempre una scusa per non agire. “È troppo difficile”, “non funzionerà”, “non sono pronto”. E così, rimanete immobili, preferendo la comodità di una prigione conosciuta all’incertezza di una libertà sconosciuta.

L’Essere Umano e la Paura del Cambiamento 🌀

La Boétie aveva ragione: l’essere umano non è predisposto a prendere in mano il proprio destino. O almeno, non lo è senza un profondo lavoro su sé stesso. La libertà richiede sacrifici, richiede di rimboccarsi le maniche, di affrontare paure e incertezze. E forse, è proprio questo che ci spaventa di più: il cambiamento.

Ma io vi chiedo: è davvero meglio vivere in una gabbia dorata piuttosto che rischiare per la libertà? Perché, alla fine, è di questo che stiamo parlando. Di una scelta. La scelta tra la sicurezza della prigionia e l’incertezza della libertà.

Due Testi Sacri: La Boétie e Thoreau 📚

Se volete approfondire questo tema, vi consiglio due testi fondamentali: il “Discorso sulla servitù volontaria” di Étienne de La Boétie e la “Disobbedienza civile” di Henry David Thoreau. Due opere che, nonostante siano state scritte in epoche e contesti completamente diversi, si intrecciano in un dialogo senza tempo, offrendo una riflessione profonda e scomoda sulla natura della libertà e del potere.

La Boétie: Il Grido di Ribellione di un Giovane Pensatore

Scritto nel 1548 da un giovanissimo La Boétie, il “Discorso sulla servitù volontaria” è un’opera che scuote le coscienze. Con una lucidità disarmante, La Boétie si chiede come sia possibile che milioni di persone accettino di sottomettersi a un solo tiranno. “Perché obbediamo?”, si domanda. La risposta è tanto semplice quanto sconvolgente: perché scegliamo di farlo. La servitù, secondo lui, non è imposta con la forza, ma è volontaria. È il risultato di un’abitudine, di una rassegnazione che ci porta a preferire la sicurezza della prigionia all’incertezza della libertà.

La Boétie non offre soluzioni facili, ma ci invita a riflettere sulla nostra complicità. “Siate risoluti a non servire più, ed eccovi liberi”, scrive. Una frase che, ancora oggi, risuona come un invito alla ribellione interiore, a quel primo passo che ognuno di noi deve compiere per riconquistare la propria autonomia.

Thoreau: La Disobbedienza come Atto di Libertà

Più di tre secoli dopo, Henry David Thoreau riprende il testimone con il suo saggio “Disobbedienza civile” (1849). Thoreau, filosofo e attivista, scrive questo testo in risposta a un governo che, a suo parere, tradisce i principi di giustizia e moralità. Per Thoreau, la disobbedienza non è un atto di anarchia, ma un dovere morale. Quando le leggi e le istituzioni diventano ingiuste, è compito del cittadino opporsi, anche a costo di pagare personalmente le conseguenze.

Thoreau mette in pratica le sue idee rifiutandosi di pagare le tasse per protestare contro la guerra in Messico e la schiavitù. “Se la legge è ingiusta, infrangila”, sembra dirci. Ma non per egoismo o capriccio: per amore della giustizia e della libertà. La sua disobbedienza è un atto di coraggio, un modo per ricordarci che la libertà non è un regalo, ma una conquista che richiede impegno e sacrificio.

Un Dialogo Senza Tempo

Queste due opere, seppur distanti nel tempo e nello spazio, parlano la stessa lingua: quella della libertà come responsabilità. La Boétie ci mostra come la servitù sia una scelta, mentre Thoreau ci insegna che la libertà si costruisce attraverso atti concreti, spesso scomodi e impopolari.

Leggere questi testi oggi, in un’epoca in cui la libertà è spesso data per scontata, è un esercizio necessario. Ci ricordano che la libertà non è uno stato permanente, ma una lotta continua. Che non basta dichiararsi liberi: bisogna esserlo, ogni giorno, con scelte consapevoli e coraggiose.

Se cercate un’edizione che unisca questi due capolavori, vi segnalo quella con la prefazione di Matteo Gracis, un’introduzione che aggiunge un ulteriore strato di riflessione a testi già di per sé profondissimi. È un invito a non limitarsi a leggere, ma a agire, a portare queste idee nella vita di tutti i giorni. Perché, come ci insegnano La Boétie e Thoreau, la libertà non è un punto di arrivo, ma un cammino.

Conclusione: Buona Schiavitù Volontaria? 🛑

Allora, buona domenica a tutti. O, come direbbe La Boétie, buona schiavitù volontaria. Perché, alla fine, è questo che scegliamo ogni giorno: rinunciare alla nostra libertà in cambio di una falsa sicurezza.

Ma io non mi arrendo. Continuo a credere che un giorno, forse, ci sveglieremo dal nostro oblio e riconquisteremo la libertà che ci spetta. Fino ad allora, continuerò a parlarne, a scriverne, a lottare. Perché la libertà, anche se spaventosa, è l’unica cosa che ci rende davvero umani.

La Libertà che Non Osiamo Desiderare

– Étienne de La Boétie

- Paura della responsabilità: La libertà autentica implica assumere la piena responsabilità delle proprie scelte e delle loro conseguenze, un peso che molti preferiscono evitare

- Ansia dell’incertezza: Un sistema oppressivo ma prevedibile offre una falsa sicurezza che può sembrare preferibile all’ignoto della libertà

- Conformismo sociale: Il bisogno di appartenenza e accettazione spinge le persone a conformarsi alle aspettative sociali, anche quando queste limitano la loro libertà

- Condizionamento cognitivo: Essere cresciuti in un sistema che limita la libertà rende difficile concepire alternative

- Respingendo nuove idee o proposte di cambiamento con frasi come “tanto non si può fare nulla” o “è sempre stato così”

- Attaccando o ridicolizzando chi mette in discussione lo status quo

- Giustificando abusi e ingiustizie del sistema come necessari o inevitabili

- Richiedendo soluzioni ma rifiutandosi poi di agire quando queste vengono proposte

- Bias dello status quo: Tendiamo a preferire la situazione attuale perché è conosciuta e prevedibile

- Costo cognitivo: Il cambiamento richiede energia mentale, riflessione e adattamento, processi che il nostro cervello tende a evitare per risparmiare risorse

- Paura del fallimento: Tentare il cambiamento implica il rischio di fallire, un’esperienza che cercano inconsciamente di evitare

- Identità minacciata: Cambiamenti radicali possono mettere in discussione la percezione che abbiamo di noi stessi

“Discorso sulla servitù volontaria” di Étienne de La Boétie (1576)

Quest’opera rivoluzionaria, scritta quando l’autore aveva appena 18 anni, esplora il paradosso di come le masse si sottomettano volontariamente ai tiranni. La Boétie ribalta la concezione tradizionale del potere, suggerendo che i governanti dominano non grazie alla loro forza, ma al consenso dei governati. Il suo messaggio centrale è che la liberazione dalla tirannia non richiede violenza, ma semplicemente il ritiro collettivo del consenso.

“Disobbedienza civile” di Henry David Thoreau (1849)

In questo saggio seminale, Thoreau argomenta che gli individui dovrebbero seguire la propria coscienza piuttosto che le leggi ingiuste. Il testo, che ha ispirato figure come Gandhi e Martin Luther King Jr., esplora il dovere morale della disobbedienza e come un individuo possa opporsi pacificamente a un sistema che considera ingiusto. La sua celebre affermazione “Quell’unico governo che riconosco è quello che non governa affatto” risuona ancora oggi.

- Consapevolezza critica: Riconoscere i condizionamenti e le manipolazioni che ci portano a rinunciare alla libertà

- Responsabilità personale: Accettare che siamo gli autori delle nostre vite e delle nostre scelte

- Coraggio: Affrontare l’incertezza e il giudizio che possono accompagnare il pensiero indipendente

- Comunità consapevoli: Costruire relazioni e gruppi basati sul rispetto reciproco e sulla crescita collettiva

- Disobbedienza strategica: Rifiutare in modo pacifico ma fermo di partecipare a sistemi oppressivi

- Praticare il pensiero critico e verificare le informazioni invece di accettare narrative preconfezionate

- Ridurre la dipendenza da sistemi che compromettono la nostra autonomia (economica, informativa, emotiva)

- Sviluppare competenze che promuovono l’autosufficienza

- Creare spazi di dialogo autentico al di fuori delle piattaforme controllate

Da informatico a cercatore di senso