Quando la scienza crea un enigma: la realtà artificiale che sfugge alla comprensione

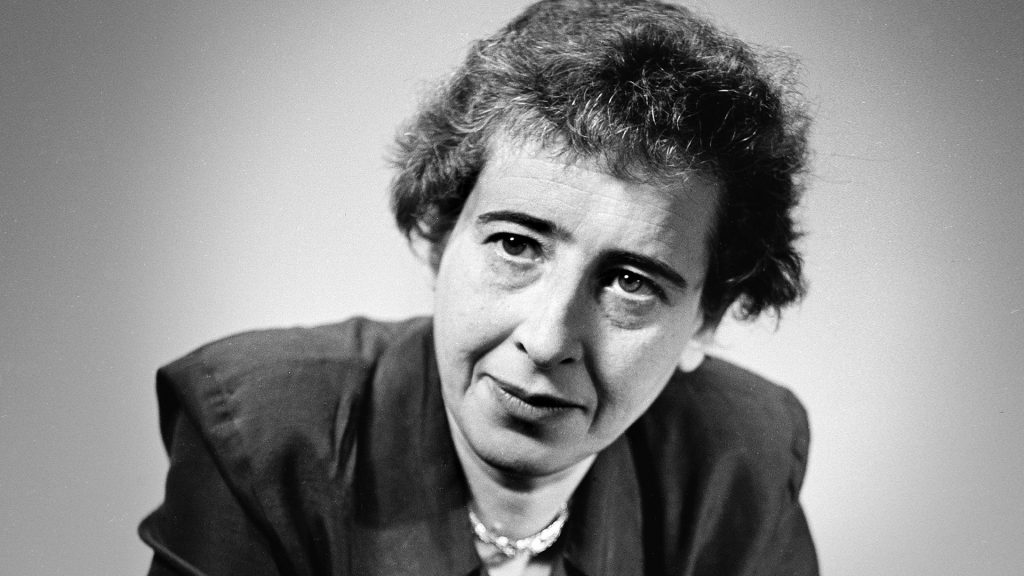

Negli anni Cinquanta, Hannah Arendt osservò con preoccupazione che la scienza moderna aveva acquisito la capacità di creare una “realtà artificiale” complessa, che spesso sfugge alla comprensione e al controllo umano.

Non si tratta più di descrivere il mondo naturale, ma di costruire sistemi e realtà nuove, talvolta opache e imprevedibili, che superano la nostra capacità di prevedere le conseguenze. Questa trasformazione pone una sfida epocale al pensiero critico e all’etica: come mantenere il controllo e la responsabilità morale quando le creazioni tecniche agiscono secondo logiche che non comprendiamo pienamente?

Arendt anticipava così un tema centrale per l’era digitale, in cui le intelligenze artificiali producono risultati inattesi anche per i loro stessi creatori, rendendo imprescindibile un impegno etico e una riflessione consapevole.

Questa frase potrebbe sembrare l’eco di una fantascienza inquietante, ma è in realtà una descrizione stringente di ciò che accade oggi nei laboratori di intelligenza artificiale, dove algoritmi sempre più complessi producono risultati spesso imperscrutabili anche per i loro stessi creatori. In un mondo dominato da macchine capaci di apprendere, adattarsi e decidere in modo autonomo, ci troviamo di fronte a una nuova forma di realtà: non più definita esclusivamente dagli esseri umani, ma generata da sistemi artificiali che operano su logiche proprie, sfuggendo in parte o totalmente al nostro controllo.

Ecco allora emergere una delle domande fondamentali poste da Arendt: che ruolo avrà il pensiero critico e l’etica umana di fronte a questi processi tecnologici sempre più sofisticati e imprevedibili?

L’etica come faro nell’oscurità tecnologica: la sfida di Arendt all’era digitale

La risposta non può essere semplice né univoca. Hannah Arendt ci invita a riflettere su una responsabilità condivisa: quella di non abdicare al nostro ruolo di pensatori e giudici morali in un mondo dove la tecnologia non è più solo uno strumento in mano all’uomo, ma un attore autonomo che plasma e trasforma la realtà quotidiana.

In questo senso, il pensiero critico diventa la nostra bussola essenziale, lo strumento attraverso cui mantenere viva la consapevolezza delle conseguenze delle nostre creazioni, evitando che vengano disumanizzate. Inoltre, l’eredità di Arendt ci sprona a coltivare un’etica che sappia dialogare con la complessità e l’incertezza imposte dalle nuove tecnologie.

Non si tratta solo di regolamentare o di imporre limiti tecnici, ma di costruire un senso condiviso di responsabilità che coinvolga scienziati, filosofi, legislatori e l’intera società civile, affinché nessun processo “sfuggito al controllo” possa svuotare il valore delle scelte umane.

Così, riflettendo su Arendt, possiamo vedere nell’era digitale non soltanto una minaccia o una sfida, ma anche un’opportunità per riaffermare la centralità della condizione umana: la capacità inestinguibile di pensare, di dubitare, di decidere insieme, anche e soprattutto di fronte all’ignoto che abbiamo contribuito a creare. In definitiva, Hannah Arendt ci invita a guardare avanti con occhi vigili e cuore saldo, trasformando la “realtà artificiale” in un terreno fertile dove coltivare umanità, responsabilità e speranza.

Da informatico a cercatore di senso