Due mondi a confronto: il silenzio dei libri e il rumore degli schermi

Per anni ho lavorato fianco a fianco con la tecnologia. Ho progettato sistemi, ne ho compreso la logica, ho parlato il linguaggio freddo del codice. Ma ogni volta che torno a leggere un brano di Seneca o rileggo un frammento di Eraclito, sento qualcosa dentro di me che si riassesta. È come se il tempo rallentasse, come se potessi finalmente respirare. I pensieri degli antichi non hanno bisogno di essere aggiornati, né corretti, né ridefiniti. Restano lì, solidi, come colonne di marmo su cui appoggiare lo sguardo nel caos quotidiano.

Invece, ogni volta che apro un articolo scientifico, soprattutto su temi tecnologici, avverto una strana agitazione. Non è solo curiosità, né semplice interesse. È una sorta di nervosismo sommerso, quasi una paura. Perché so – o meglio, sento – che quanto sto leggendo tra pochi mesi potrebbe già essere obsoleto. La tecnologia evolve così velocemente che persino le certezze più solide diventano precarie. E questa instabilità si insinua dentro di me, nell’inconscio, facendomi tremare quel poco di equilibrio che riesco a costruirmi giorno dopo giorno.

La pace del passato: da Platone a Pascoli

Ricordo una sera, mentre leggevo un dialogo platonico. Parlavamo dell’anima, della verità, del bene. Mi sentivo tranquillo, come se quelle parole fossero radici che affondavano nel terreno dell’esistenza stessa. Il giorno dopo, invece, ho letto un articolo su un nuovo modello di intelligenza artificiale capace di emulare il pensiero umano. L’argomento era affascinante, certo. Ma alla fine avevo una sensazione strana, come di vuoto. Come se avessi toccato qualcosa di troppo veloce per essere davvero mio. Una cosa che domani sarebbe stata diversa, forse anche superata.

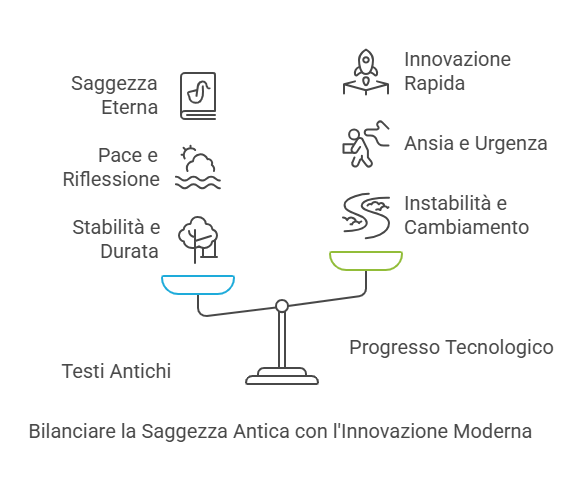

Forse è proprio questo il punto: gli umanisti parlano di cose eterne, o comunque di cose che resistono al tempo. I filosofi greci ci parlano ancora oggi, e ci parleranno domani. Le loro idee non cambiano perché un software viene aggiornato. Mentre la scienza moderna, per sua natura, deve cambiare. Deve evolversi, migliorarsi, distruggersi per ricostruirsi. E io, pur rispettandola profondamente, non riesco a sentirla mai davvero mia.

Ma non sono solo i greci e i latini a darmi pace. Anche i grandi del passato recente, i classici moderni, mi offrono rifugio. Quando leggo Montaigne, per esempio, e ascolto le sue “Considerazioni sulle cose”, sento un uomo sincero, pieno di dubbi, ma fermo nella sua volontà di comprendere sé stesso e il mondo. Oppure quando mi immergo nei saggi di Leopardi, dove scorre una malinconia lucida, quasi matematica, che però non mi deprime, anzi: mi libera. Ogni tanto torno a Pascoli, a D’Annunzio, a Ungaretti – poeti che hanno cercato la luce tra le pieghe dell’ombra, senza mai smarrire la parola.

E poi c’è Primo Levi. Oh, lui sì che sapeva parlare di scienza e di umanità nello stesso tempo. In Il sistema periodico, chimica e anima convivono, si completano, si interrogano reciprocamente. Leggerlo è un atto di speranza, perché ti dice che il sapere tecnico non è nemico dell’umanità, purché sia accompagnato da coscienza, da memoria, da dolore.

Una bussola nel presente: fidarsi del pensiero lento

Io non ho nulla contro la scienza. Al contrario: credo che sia uno dei massimi prodotti dello spirito umano. Ma ho paura del suo uso acritico, del suo trasformarsi in mito, in dogma. Viviamo in un tempo in cui si celebra la tecnologia come una religione, dove il futuro è un dio a cui sacrificare il presente. Io preferisco fermarmi. Preferisco guardare indietro. Non per nostalgia, non per conservatorismo. Ma per ritrovare una misura.

Sono cresciuto con un approccio socratico alla conoscenza: dubitare, interrogarsi, cercare senza mai fermarsi. Ma il dubbio socratico è pacato, interiore. Quello che provo quando leggo di innovazioni tecnologiche è diverso. È ansioso, urgente. È il dubbio di chi si chiede: “Ma ne vale davvero la pena?”. E non tanto per il contenuto, quanto per la velocità con cui tutto muta. Un movimento costante che spinge in avanti, senza permetterti di voltarti indietro.

Vivo in un mondo che celebra il nuovo come valore assoluto. Ma io preferisco il vecchio. O meglio, preferisco ciò che resiste. E non è nostalgia, non è conservatorismo. È piuttosto un atto di fiducia nei confronti di chi ha pensato prima di noi, di chi ha posto domande che nessun algoritmo potrà mai risolvere. Domande come: cos’è la giustizia? Cos’è l’amore? Che cosa significa vivere bene?

La tecnologia mi ha dato strumenti potentissimi, non lo nego. Ma sono stati i classici – antichi e moderni – a darmi una bussola. E in un tempo come il nostro, dove tutto scorre veloce e nulla sembra durare, avere una bussola è una forma di pace. Una pace fragile, certo, ma reale.

E allora sì, io preferisco sedermi con Cicerone piuttosto che con un white paper sul machine learning. Preferisco passeggiare con Leopardi lungo i colli di Recanati, piuttosto che seguire l’ennesimo report sul futuro del lavoro. Non per ignorare il presente, ma per non perdermi in esso.

Perché l’umanesimo non è un passo indietro. È un respiro profondo. Ed è lì che trovo serenità.

Da informatico a cercatore di senso