Hai bisogno di una versione PDF dell’articolo per una lettura più comoda o per conservarne una copia? Clicca sul link sottostante per scaricare il PDF direttamente sul tuo dispositivo.

Scarica l’articolo in PDF (ITA)Do you need a PDF version of the article for easier reading or to keep a copy? Click the link below to download the PDF directly to your device.

Download Article as PDF (ENG)Il caso dell’olio tunisino: un colpo al settore olivicolo italiano

Nel 2016, l’Unione Europea ha approvato con 500 voti favorevoli, 107 contrari e 42 astenuti l’importazione di 35.000 tonnellate aggiuntive di olio d’oliva dalla Tunisia, completamente esenti da dazi doganali, per gli anni 2016 e 2017. Questa decisione è stata presa nonostante nel 2015 si fosse già registrato un aumento straordinario del 481% delle importazioni di olio tunisino in Italia, per un totale di oltre 90 milioni di chilogrammi.

Antonello Cracolici, allora assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana, definì questa decisione “ipocrita”, esprimendo preoccupazione per il fatto che potesse facilitare la commercializzazione legale di prodotti che già arrivavano nei mercati italiani attraverso canali illegali e contraffazione, danneggiando gravemente il valore dell’olio italiano. Coldiretti, tramite il suo presidente Roberto Moncalvo, evidenziò come questa politica rappresentasse un grave errore che metteva a rischio i prodotti simbolo dell’agricoltura meridionale italiana.

Questa decisione ha avuto un impatto devastante sui produttori olivicoli italiani, in particolare quelli siciliani, già alle prese con difficoltà strutturali e concorrenza sleale. La peculiarità di questa vicenda risiede nel fatto che l’eliminazione dei dazi sia stata presentata come un aiuto alla Tunisia, quando in realtà ha rappresentato un duro colpo per migliaia di aziende agricole italiane.

Il grano canadese: qualità inferiore a prezzi competitivi

Un altro esempio emblematico riguarda l’importazione di cereali dal Canada. Nel 2022, i cereali hanno rappresentato il 32,7% delle importazioni agroalimentari dell’UE dal Canada, con un incremento del 38,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un valore di 973 milioni di euro1.

Quest’apertura al mercato canadese ha permesso l’ingresso di grano con standard qualitativi differenti da quelli italiani, creando una concorrenza al ribasso che ha messo in difficoltà i coltivatori nazionali. Nel più ampio contesto degli scambi agroalimentari, il Canada ha esportato verso l’UE prodotti per un valore di 2.974 milioni di euro nel 2022, mentre ha importato dall’UE beni per 4.731 milioni di euro, generando un saldo positivo per l’UE di 1.757 milioni di euro.

Questo surplus commerciale aggregato nasconde però le difficoltà sperimentate da specifici settori produttivi europei, come quello cerealicolo italiano, che hanno dovuto confrontarsi con importazioni massive di prodotti a prezzi competitivi ma con standard qualitativi differenti.

La retorica europea e le sue contraddizioni

Il silenzio mediatico sulle politiche commerciali dannose

È sorprendente come le stesse istituzioni che oggi condannano i dazi americani abbiano implementato e difeso politiche commerciali che hanno provocato danni significativi ai produttori europei. Questa asimmetria nella comunicazione rivela un approccio selettivo alla narrazione economica, dove le scelte politiche interne vengono presentate come necessarie aperture al libero mercato, mentre misure simili adottate da altri paesi vengono condannate come protezionismo dannoso.

Il fallimento delle politiche economiche europee

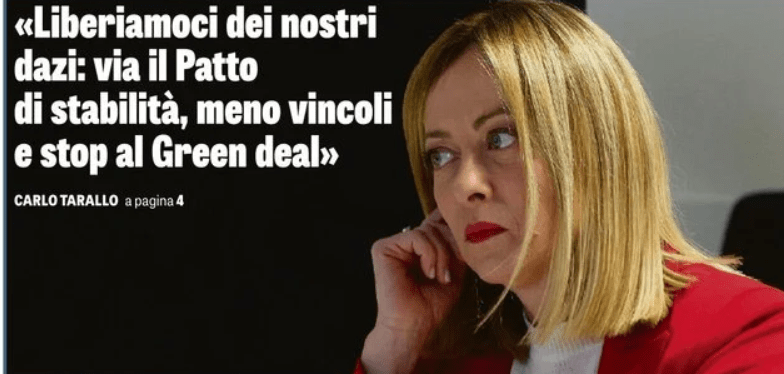

Il ministro italiano Adolfo Urso ha recentemente dichiarato che “a far male alle aziende europee è stata soprattutto la politica folle del green deal. Quella politica è clamorosamente fallita, bisogna rendere nuovamente competitive le imprese europee tutelando il mercato dalla concorrenza sleale”. Urso ha sottolineato come la crisi dell’auto europea sia “la punta dell’iceberg del collasso del green deal, che ha portato alla crisi dell’industria dell’Europa”.

Questa valutazione da parte di un ministro di un importante paese membro evidenzia come le scelte politiche dell’UE abbiano spesso sacrificato la competitività delle imprese europee sull’altare di obiettivi ideologici, senza un’adeguata protezione dalla concorrenza esterna.

L’incoerenza del modello economico europeo

Dall’austerità alle crisi strutturali

La gestione delle politiche economiche dell’UE ha mostrato significative carenze anche in altri ambiti. Durante la crisi del 2008, l’inadeguata risposta di politica economica ha esacerbato le tensioni sociali e politiche tra gli Stati membri. Solo di fronte a emergenze come la pandemia di COVID-19, le élite politiche europee hanno temporaneamente abbandonato il dogma dell’austerità, sospendendo le regole sul debito pubblico contenute nel Fiscal Compact e accantonando quelle sugli aiuti di Stato.

Questo atteggiamento reattivo piuttosto che proattivo ha caratterizzato l’approccio dell’UE alle politiche economiche, lasciando i produttori nazionali vulnerabili a shock esterni e a decisioni politiche che sembrano privilegiare interessi diversi da quelli dei cittadini europei.

Protezione selettiva: quando il mercato è aperto solo in una direzione

L’analisi dei dati commerciali tra UE e Canada mostra un quadro interessante: nel 2022, il 10% del commercio totale UE-Canada era costituito da prodotti agroalimentari, con un saldo positivo per l’UE di 1.757 milioni di euro. Tuttavia, questo surplus complessivo nasconde squilibri settoriali significativi. Mentre l’UE esporta principalmente vino e prodotti vinicoli (25,3% delle esportazioni agroalimentari verso il Canada), cioccolato e dolciumi (8,2%), e prodotti cerealicoli e di macinazione (8%), importa principalmente cereali (32,7%), semi oleosi e colture proteiche (27,6%).

Questi dati rivelano come le politiche commerciali dell’UE abbiano favorito settori specifici a discapito di altri, creando vincitori e vinti all’interno dello stesso mercato europeo, con effetti particolarmente negativi per l’agricoltura mediterranea.

Ritorniamo ai Dazi

La scelta di Donald Trump di imporre dazi sulle importazioni europee può essere interpretata come una risposta attesa e comprensibile, considerando le politiche commerciali dell’Unione Europea che, per anni, hanno indirettamente penalizzato le esportazioni statunitensi. Tra i fattori spesso citati come “dazi nascosti” vi è l’IVA europea, che ha creato squilibri percepiti nel commercio transatlantico. Ecco alcuni casi concreti che aiutano a contestualizzare questa posizione:

1. L’IVA Europea: Un “Dazio Nascosto”

L’Unione Europea applica una tassa sul valore aggiunto (IVA) che può raggiungere il 20% o più in molti Stati membri. Questa imposta si applica indistintamente sia ai beni prodotti localmente sia a quelli importati, ma il suo effetto complessivo è stato percepito dagli Stati Uniti come un ostacolo alle esportazioni americane. Mentre l’UE sostiene che l’IVA non sia un dazio, Trump ha definito questa tassa “più punitiva di un dazio”, sostenendo che crea un vantaggio competitivo per i produttori europei rispetto a quelli americani5.

Ad esempio, i beni esportati dagli Stati Uniti in Europa vengono tassati con l’IVA al momento dell’importazione, aumentando il loro costo finale per i consumatori europei. Al contrario, i beni europei venduti negli Stati Uniti non sono soggetti a un’imposta equivalente, creando una percezione di disparità commerciale.

2. Il Caso Airbus-Boeing e i Sussidi Europei

Un altro esempio rilevante riguarda la disputa tra Airbus e Boeing. L’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha stabilito che Airbus ha ricevuto sussidi illegali da parte dell’UE, dando all’azienda europea un vantaggio competitivo ingiusto rispetto alla concorrente americana Boeing. In risposta, gli Stati Uniti hanno imposto dazi su una vasta gamma di prodotti europei, tra cui velivoli (10%) e beni agricoli come vino e formaggi (25%)3.

Questa situazione rappresenta un chiaro esempio di come le politiche commerciali europee abbiano incentivato pratiche considerate sleali dagli Stati Uniti, portando a misure ritorsive.

3. I Dazi Europei sui Prodotti Americani

L’UE ha storicamente applicato dazi su diversi prodotti americani, tra cui automobili e beni agricoli. Ad esempio:

- Le automobili importate dagli Stati Uniti nell’UE sono soggette a un dazio del 10%, mentre quelle europee esportate negli USA sono tassate solo al 2,5%. Questo squilibrio è stato spesso citato come un esempio di disparità commerciale.

- Prodotti agricoli americani come la soia e la carne bovina sono stati soggetti a restrizioni e tariffe elevate in Europa, limitando l’accesso degli agricoltori statunitensi al mercato europeo.

4. La Risposta Americana: I Dazi Universali

Trump ha proposto un dazio universale del 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti, inclusi i beni europei, per riequilibrare queste percezioni di ingiustizia commerciale16. Questo approccio mira non solo a proteggere le industrie americane ma anche a generare entrate per compensare eventuali vantaggi competitivi ottenuti dai partner commerciali attraverso politiche fiscali o sussidi.

Una Storia lunga

Le politiche commerciali dell’UE hanno spesso creato tensioni con gli Stati Uniti, alimentando la percezione di uno squilibrio nei rapporti economici transatlantici. La scelta di Trump di rispondere con dazi può essere vista come una mossa difensiva per tutelare l’economia americana da pratiche percepite come sleali o discriminatorie. Sebbene controversa, questa strategia riflette una lunga storia di attriti commerciali tra le due potenze economiche e mette in evidenza la necessità di negoziati più equilibrati per evitare ulteriori escalation.

Ecco una tabella riassuntiva delle principali strategie errate dell’Unione Europea negli ultimi anni, basata su esempi concreti e criticità emerse, senza considerare la malagestione del conflitto ucraino.

| Strategia | Errore Principale | Conseguenze |

|---|---|---|

| Politica della Moneta Unica (Euro) | Mancanza di unione fiscale e imposizione del sistema a paesi non pronti. | Crisi economiche in Grecia, Spagna, Portogallo e Italia; disoccupazione giovanile elevata; austerità forzata che ha aggravato la recessione economica34. |

| Gestione della Crisi Greca | Pressioni per l’austerità e mancanza di flessibilità nel trattare il debito sovrano. | Profonda recessione economica in Grecia, aumento della povertà e perdita di fiducia nelle istituzioni europee34. |

| Politica Agricola Comune (PAC) | Distribuzione inefficiente dei fondi, favorendo grandi proprietari terrieri. | Spreco di risorse pubbliche; danni ambientali derivanti dalla rimozione di alberi e vegetazione naturale; mancato supporto alle aree rurali più bisognose3. |

| Direttiva sui Servizi (2005) | Versione annacquata rispetto alla proposta originaria (Direttiva Bolkestein). | Opportunità mancata per rafforzare il mercato unico dei servizi e migliorare la resilienza economica dell’Eurozona durante le crisi2. |

| Politiche Commerciali con Paesi Terzi | Accordi commerciali che hanno penalizzato settori agricoli europei (es. olio tunisino, grano canadese). | Crisi per i produttori locali, in particolare in Italia e nei paesi mediterranei; concorrenza sleale con prodotti di qualità inferiore6. |

| Gestione della Libera Circolazione del Lavoro | Mancanza di flessibilità nell’applicazione della libera circolazione nonostante le disparità salariali tra paesi. | Migrazioni economiche massicce verso paesi come il Regno Unito, causando tensioni sociali e politiche nei paesi ospitanti3. |

| Gestione della Pandemia COVID-19 | Mancanza iniziale di coordinamento tra Stati membri e ritardi nella risposta comune. | Reazioni nazionalistiche, restrizioni unilaterali e perdita di fiducia nella capacità dell’UE di gestire crisi sanitarie su larga scala6. |

| Politiche Energetiche e Green Deal | Transizione energetica mal pianificata senza considerare le implicazioni economiche per l’industria europea. | Aumento dei costi energetici per industrie e famiglie; perdita di competitività delle imprese europee rispetto a quelle statunitensi e cinesi; crisi nei settori industriali tradizionali17. |

| Politica di Allargamento dell’UE | Inclusione di nuovi membri senza adeguate misure per armonizzare le economie. | Disparità economiche persistenti tra i vecchi e i nuovi Stati membri; difficoltà nel raggiungere decisioni comuni a causa dell’aumento del numero degli Stati36. |

| Gestione delle Relazioni Estere (ENP) | Politiche incoerenti verso il vicinato mediterraneo ed orientale (ENP). | Mancanza di risultati concreti sia nell’Unione per il Mediterraneo sia nel Partenariato Orientale; instabilità politica ed economica nelle regioni coinvolte2. |

Questa tabella evidenzia come molte delle strategie adottate dall’UE abbiano avuto conseguenze negative significative, spesso derivanti da una visione centralizzata e poco flessibile o da un’applicazione uniforme a realtà molto diverse.

Conclusione: verso una maggiore coerenza politica ed economica

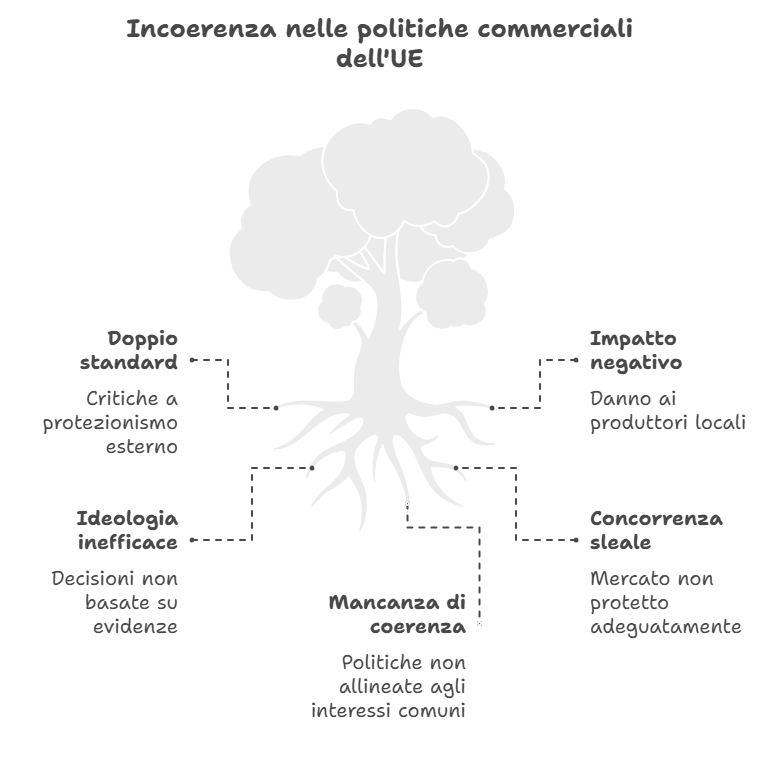

L’analisi delle politiche commerciali dell’UE rivela un quadro di incoerenza e doppi standard nella gestione delle relazioni economiche internazionali. Mentre l’UE critica apertamente le politiche protezionistiche di altri paesi, ha implementato decisioni che hanno danneggiato i produttori locali, specialmente nei settori agricoli mediterranei.

Per ristabilire un equilibrio e una credibilità nelle politiche commerciali europee, sarebbe necessario un approccio più coerente che consideri l’effettivo impatto delle decisioni sui produttori locali, piuttosto che seguire dogmi ideologici che spesso hanno dimostrato la loro inefficacia. Come suggerito dal ministro Urso, è fondamentale “rendere nuovamente competitive le imprese europee tutelando il mercato dalla concorrenza sleale”, obiettivo che richiede una revisione profonda dell’attuale approccio alle politiche commerciali e industriali.

Le criticità evidenziate non sono un argomento contro l’integrazione europea, ma un invito a ripensare le modalità con cui questa integrazione viene realizzata, affinché possa realmente servire gli interessi di tutti i cittadini europei e non solo quelli di alcuni settori o regioni privilegiate.

Domande Frequenti

Perché si parla poco delle politiche commerciali dannose dell’UE rispetto ai dazi americani?

Esiste un’asimmetria nella comunicazione mediatica che tende a criticare maggiormente le misure protezionistiche di paesi terzi mentre presenta le politiche commerciali dell’UE come necessarie aperture al libero mercato, anche quando queste danneggiano produttori locali. Questa narrativa selettiva riflette interessi geopolitici ed economici specifici che influenzano l’informazione mainstream europea.

Quali sono stati gli effetti concreti dell’accordo sull’olio tunisino per i produttori italiani?

L’eliminazione dei dazi su 35.000 tonnellate aggiuntive di olio tunisino nel 2016-2017 ha provocato un impatto devastante sui produttori olivicoli italiani, specialmente quelli siciliani. La decisione è arrivata in un contesto già critico con un aumento del 481% delle importazioni di olio tunisino in Italia nel 2015. I produttori locali hanno dovuto affrontare una concorrenza sleale e problemi di contraffazione, con una significativa perdita di valore dell’olio italiano sul mercato.

Come ha influito l’importazione di grano canadese sul settore agricolo italiano?

L’apertura al mercato canadese ha permesso l’ingresso di grano con standard qualitativi differenti da quelli italiani, creando una concorrenza al ribasso. Nel 2022, i cereali hanno rappresentato il 32,7% delle importazioni agroalimentari dell’UE dal Canada, con un incremento del 38,2% rispetto all’anno precedente. Questa situazione ha messo in seria difficoltà i coltivatori nazionali, costretti a competere con prodotti a prezzi più bassi ma di qualità inferiore.

Qual è la contraddizione principale nelle politiche commerciali europee?

La principale contraddizione risiede nel fatto che l’UE critica apertamente le politiche protezionistiche di altri paesi mentre implementa decisioni che danneggiano i produttori locali europei. Il surplus commerciale complessivo in alcuni settori (come quello agroalimentare con il Canada) nasconde squilibri settoriali significativi, penalizzando particolarmente l’agricoltura mediterranea. Questo approccio crea “vincitori e vinti” all’interno dello stesso mercato europeo.

Quali critiche vengono mosse al Green Deal europeo in relazione alle politiche commerciali?

Secondo critici come il ministro italiano Adolfo Urso, il Green Deal europeo ha compromesso la competitività delle imprese europee perseguendo obiettivi ideologici senza un’adeguata protezione dalla concorrenza esterna. Questa politica viene indicata come responsabile della crisi di settori chiave dell’industria europea, tra cui quello automobilistico, definito come “la punta dell’iceberg del collasso del green deal”.

Quali soluzioni vengono proposte per migliorare la coerenza delle politiche commerciali dell’UE?

Per ristabilire equilibrio e credibilità nelle politiche commerciali europee, si propone un approccio più coerente che consideri l’effettivo impatto delle decisioni sui produttori locali. È suggerita una revisione profonda dell’attuale approccio alle politiche commerciali e industriali per “rendere nuovamente competitive le imprese europee tutelando il mercato dalla concorrenza sleale”. L’obiettivo non è opporsi all’integrazione europea, ma ripensarla affinché serva gli interessi di tutti i cittadini europei.

Da informatico a cercatore di senso