Hai bisogno di una versione PDF dell’articolo per una lettura più comoda o per conservarne una copia? Clicca sul link sottostante per scaricare il PDF direttamente sul tuo dispositivo.

Scarica l’articolo in PDF (ITA)Do you need a PDF version of the article for easier reading or to keep a copy? Click the link below to download the PDF directly to your device.

Download Article as PDF (ENG)Dall’Isolamento alla Rete: Un Sogno Luminoso (con le Prime Ombre)

Amici, mettiamoci comodi un attimo e parliamoci chiaro. Abbiamo sentito tutti un gran parlare di “digitale”, di “Internet”, di “social network”, e ora tantissimo di “Intelligenza Artificiale”. Sembra tutto così veloce, così nuovo, quasi magico a volte. Ma c’è una domanda che dovremmo farci, una di quelle domande che magari non ti cambiano la giornata sul momento, ma che, a pensarci bene, sono fondamentali: perché diavolo ci serve un’etica digitale?

Pensiamoci un attimo a come è cominciata. All’inizio, i computer erano macchine un po’ isolate, mica preoccupavano nessuno per questioni etiche. Poi è arrivato Internet, e wow! Il mondo si è aperto, informazioni ovunque, ci si parlava a distanza, sembrava un sogno. Per un bel po’, abbiamo visto e colto soprattutto il lato luminoso di questa rivoluzione. Era eccitante, pieno di possibilità. Le tecnologie erano viste come quasi neutrali, come lo era la scrittura all’inizio, usata principalmente per questioni “contabili”, inventari di merci e simili.

Ma, piano piano, le cose sono cambiate. Soprattutto con l’esplosione dei social network, ci siamo accorti che questa “ragnatela telematica” che avvolgeva il mondo aveva anche delle zone d’ombra, a volte pericolose. Immaginate di entrare in una selva inesplorata: affascinante, sì, ma anche piena di pericoli nascosti. Abbiamo iniziato a vedere di tutto: le nostre tracce digitali che finivano chissà dove, le email spazzatura, truffe, una criminalità informatica sempre più audace, contenuti che fanno male, la minaccia del cyberterrorismo, e persino il rischio di guerre elettroniche.

Ci siamo accorti che la “meccanizzazione” delle relazioni sociali, anche quelle che una volta prevedevano un minimo di cortesia e gentilezza, stava diventando preponderante. E poi, ci siamo reso conto che non eravamo tutti sulla stessa barca: c’erano (e ci sono) nuove povertà e discriminazioni create dal divario digitale. E, diciamocelo, un potere enorme che si è concentrato nelle mani di poche, gigantesche aziende tecnologiche, le cosiddette Big Tech.

E allora? Beh, a questo punto la necessità di un’etica specifica per il mondo digitale ha iniziato a farsi sentire. Non solo una questione di “buone maniere” online, ma qualcosa di più profondo.

Ma è stato soprattutto con l’arrivo della nuova Intelligenza Artificiale, quella capace di “generare” testi, immagini, musica, che il tema dell’etica digitale è schizzato in cima all’agenda. È come se prima le preoccupazioni fossero un po’ sparse, gestibili, ma con l’IA generativa abbiamo capito che la posta in gioco si è alzata tantissimo.

L’Etica del Futuro: La Responsabilità Nell’Era del Potere Tecnologico (Secondo Jonas)

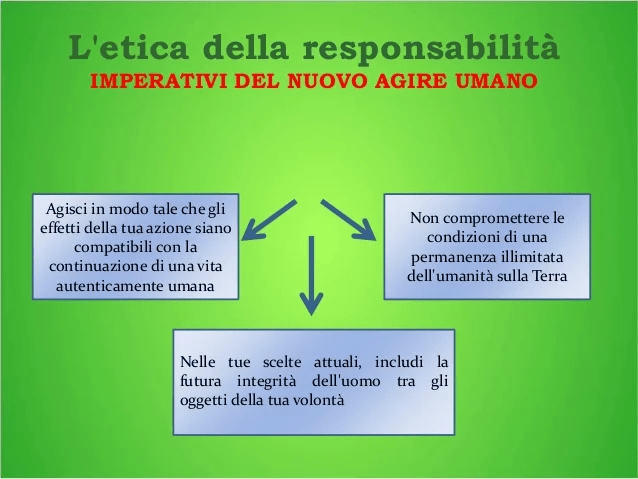

Il Principio di Responsabilità: L’imperativo centrale del pensiero di Jonas è agire tenendo conto delle conseguenze a lungo termine delle nostre azioni, assicurando la possibilità di “una vita autenticamente umana sulla Terra” per le generazioni future. Come afferma Jonas: “Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di una vita autenticamente umana sulla Terra”. È dunque di fatto un’etica ambientale con forti aspetti di bioetica.

È qui che entra in gioco un pensatore importante, Hans Jonas, e il suo concetto del “principio responsabilità“. Jonas diceva, in soldoni, che la nostra attuale “civiltà tecnologica”, dove la tecnologia è così potente e pervasiva, ha bisogno di un’etica nuova, un’etica che metta al centro la responsabilità.

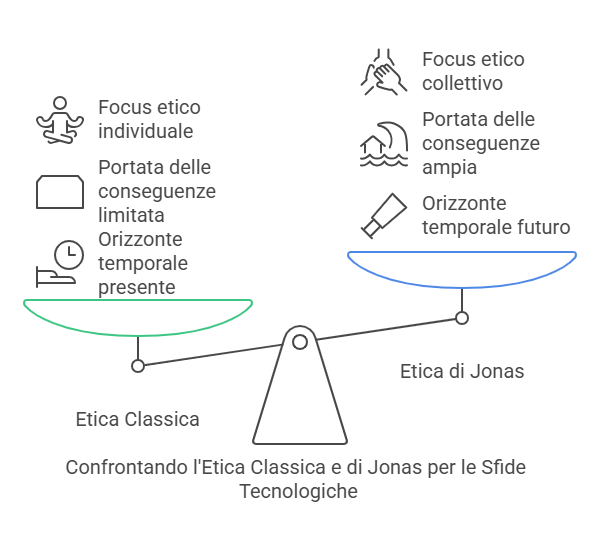

La “vecchia etica”, quella classica, nata dai Greci e presente in tante culture (pensate alla “regola d’oro”: “non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”), andava bene per un mondo in cui le conseguenze delle nostre azioni erano più limitate. Era un’etica del presente, tra persone che vivevano nello stesso tempo e spazio. Era più facile essere responsabili perché il danno che potevi fare non superava di tanto il tuo raggio d’azione diretto. Le tecnologie antiche non mettevano in discussione la possibilità di un danno irreversibile alla natura, erano viste come eticamente neutrali, e l’etica era prevalentemente concentrata sulla sfera umana (la “polis”).

Ma la tecnologia moderna? Può avere conseguenze enormi, a lunghissimo termine, persino irreversibili, che vanno ben oltre il controllo del singolo. Può persino mettere a rischio l’esistenza stessa dell’umanità o modificarne la natura. Il principio di responsabilità di Jonas ci dice, in pratica: “Agisci pensando al futuro, in modo che quello che fai oggi non rovini la possibilità di vita autenticamente umana sulla Terra domani“. Vedete la differenza? Non è solo “non fare del male al tuo vicino ora”, ma “non fare del male alle generazioni che verranno”. Il “Principio Precauzione” che sentiamo a volte, per dire, nelle leggi ambientali o sanitarie, è un po’ un’eco di questa idea.

Quindi la differenza principale è il loro orizzonte temporale e la portata delle conseguenze che considerano.

L’Etica Classica (“Vecchia Etica”):

- Era fondamentalmente un’etica del presente …. Si concentrava sulle azioni e sulle loro conseguenze nel “qui ed ora”.

- Gli imperativi etici (come la “Regola d’oro”: “non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”) … erano rivolti a un universo di contemporanei, persone che partecipavano a un presente comune, sia temporalmente che spazialmente ….

- La portata dell’agire umano era considerata circoscritta e con effetti quasi immediati . Era molto più facile essere responsabili perché le conseguenze delle azioni superavano raramente il raggio d’azione diretto dell’individuo.

- Le tecnologie antiche non mettevano in discussione la possibilità di un danno irreversibile alla natura; erano viste come eticamente neutrali2 . L’etica era prevalentemente antropocentrica e confinata alla sfera umana (la “polis”) ….

L’Etica di Hans Jonas (“Nuova Etica” per la Civiltà Tecnologica):

- Nasce dalla constatazione che la “vecchia” etica è inadeguata a fronteggiare le sfide delle nuove tecnologie ….

- È un’etica del futuro …. Non si concentra solo sul presente, ma si preoccupa delle conseguenze a lunga e lunghissima scadenza delle azioni, persino sulle generazioni future ….

- Si basa sul “principio responsabilità” …. L’imperativo fondamentale proposto da Jonas è: “Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra” .

- Questo principio si rende necessario perché la tecnologia moderna può far correre rischi all’umanità stessa e ha una portata causale senza precedenti …, con effetti che vanno fuori dal controllo delle singole persone .

- La nuova etica non può essere solo un’etica individuale o “privata”, ma deve essere anche e soprattutto un’etica collettiva, sociale, pubblica e professionale.

- L’uomo stesso, oltre alla natura, diventa oggetto della tecnologia , e l’etica deve considerare anche questo aspetto .

- In sostanza, mentre l’etica classica guardava al “qui ed ora” e ai rapporti tra contemporanei con conseguenze limitate, l’etica di Jonas guarda al futuro profondo, alle conseguenze potenzialmente catastrofiche e irreversibili delle azioni tecnologiche sulla natura e sull’umanità futura, richiedendo una responsabilità estesa che va oltre l’individuo e il presente ….

L’Etica della Responsabilità: Un’Etica che Guarda alle Conseguenze

Hans Jonas ci invita a riflettere su un principio fondamentale: l’uomo non è solo responsabile delle proprie azioni verso chi può reclamare i propri diritti, ma anche verso chi non ha voce. Questo include le generazioni future, gli animali e ogni forma di vita che, per natura o per distanza temporale, non può far valere le proprie pretese.

Immagina un delfino: intelligente, senziente, ma incapace di sedersi a un tavolo di trattative con l’uomo. O pensa a chi verrà dopo di noi, a chi erediterà un mondo plasmato dalle nostre scelte. Questi esseri, pur non potendo gridare i loro diritti, non sono meno degni di protezione.

Jonas propone un’etica adatta alla nostra epoca, un’etica per la civiltà tecnologica: “non agire in modo tale da compromettere le condizioni per una vita autentica e dignitosa sul pianeta.” Il progresso tecnologico, infatti, se lasciato incontrollato, può diventare una forza distruttiva capace di lasciare cicatrici indelebili sul futuro.

Gli effetti delle nostre azioni possono essere prevedibili o no, ma questo non ci esime dalla responsabilità di esserne consapevoli. L’etica della responsabilità ci chiede di guardare oltre l’immediato, di assumerci il peso delle conseguenze, anche quando queste sono lontane nel tempo o nello spazio.

In un mondo dove la tecnologia avanza a ritmi vertiginosi, Jonas ci ricorda che il vero progresso non è solo quello che migliora il presente, ma quello che garantisce un futuro vivibile per tutti. 🌍

Responsabilità nell’Era della Complessità: Un’Etica per il Bene Comune

E non è solo una questione individuale. La complessità del mondo digitale e globalizzato, dove è difficile capire chi fa cosa e qual è l’effetto finale, rende la vecchia idea di responsabilità individuale (l’accountability, cioè poter “rendere conto” di ciò che si fa) molto complicata. È necessario definire una chiara catena di responsabilità. Per questo, serve una responsabilità collettiva, sociale, pubblica, un’etica che si prenda cura del bene comune. È un’etica della complessità.

Il Futuro È Ora: Guidare la Tecnologia, Non Subirla

Insomma, riflettere sul bisogno di un’etica digitale significa non subire passivamente la rivoluzione tecnologica, ma cercare di guidarla, di darle una direzione che metta al centro le persone, la dignità umana, la responsabilità verso il futuro e il bene comune. Non è una cosa da poco. È una delle sfide più grandi del nostro tempo. E inizia proprio col chiedersi: perché? Perché ne abbiamo bisogno? La risposta, come abbiamo visto, è che ne va del nostro futuro.

Da informatico a cercatore di senso