Hai bisogno di una versione PDF dell’articolo per una lettura più comoda o per conservarne una copia? Clicca sul link sottostante per scaricare il PDF direttamente sul tuo dispositivo.

Scarica l’articolo in PDF (ITA)Do you need a PDF version of the article for easier reading or to keep a copy? Click the link below to download the PDF directly to your device.

Download Article as PDF (ENG)

Cari lettori,

Sono lieto di presentarvi un estratto esclusivo da “Tradurre il Futuro: Lingue, IA e Scelte Consapevoli”, il nuovo volume di Franco Bagaglia – L’Umanista Digitale, in uscita a ottobre 2025 per la collana “LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI” di Armando Editore.

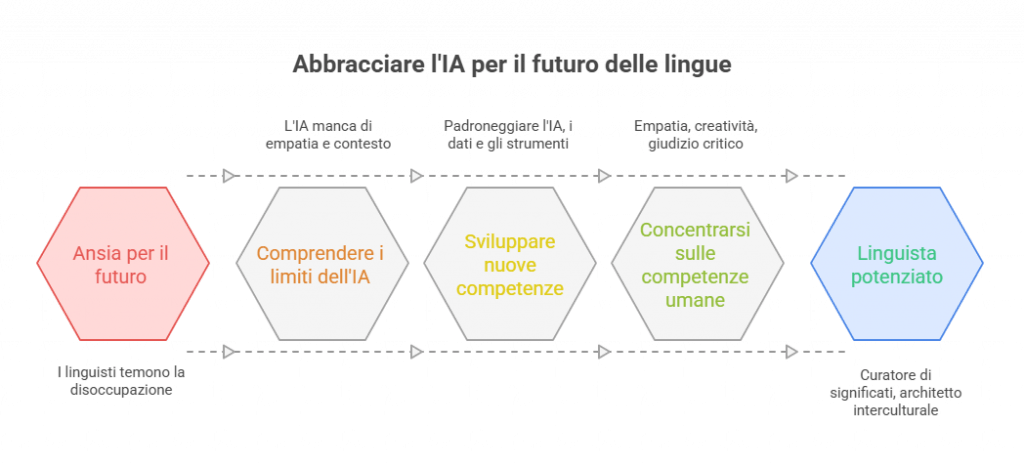

Questo libro si propone di sfatare la crescente ansia che molti giovani provano riguardo al futuro delle professioni linguistiche di fronte all’avanzamento dell’Intelligenza Artificiale, un timore esemplificato dalla domanda ricorrente: “L’IA spegnerà la magia delle lingue?”. Il professor Bagaglia, come “Umanista Digitale”, guida il lettore in un percorso di scoperta, dimostrando che l’Intelligenza Artificiale non è il nemico, ma il più potente alleato del linguista, e che il futuro appartiene a coloro che impareranno a “danzare con le macchine”.

Attraverso un approccio narrativo e dialogico, con conversazioni dirette tra l’Intelligenza Umana (IU) e l’Intelligenza Artificiale (IA), il testo rivela come l’IA liberi i linguisti dai compiti meccanici, permettendo loro di concentrarsi su ciò che solo l’essere umano sa fare: l’empatia culturale, la creatività linguistica, il giudizio critico e la sensibilità contestuale. L’opera sottolinea l’insostituibile valore umano nel garantire attendibilità e coerenza, trasformando la professione in quella di un “curatore di significati” e “architetto di comprensione interculturale”.

L’estratto che segue offre un assaggio di questo viaggio illuminante, pensato per ispirare gli studenti delle scuole superiori e i giovani universitari verso un futuro professionale “aumentato” e consapevole.

Una fredda mattina d’autunno

seduto nel mio studio all’Università SSML San Domenico di Roma, circondato da antichi volumi di filologia romanza e dal ronzio del mio monitor ultrawide su cui scorrevano righe di codice Python, ricevo una visita. Stavo riflettendo sulle reazioni contrastanti che il mio libro “Tradurre il Futuro” aveva suscitato: da “manifesto rivoluzionario” a “pericoloso compromesso”. Poi sentii bussare.

Entra Elisa Rossi, studentessa dell’ultimo anno di mediazione linguistica. La sua postura era tesa, e nei suoi occhi scorgevo un’inquietudine esistenziale che, negli ultimi anni, era diventata fin troppo familiare tra i giovani linguisti.

“Professore Bagaglia,” iniziò, la voce sorprendentemente ferma nonostante la tensione, “la ringrazio per avermi concesso questo incontro”.

“Si accomodi, Elisa,” risposi, offrendole una tazza di tè. “Mi ha scritto che voleva discutere del futuro della traduzione, ma ho l’impressione che ci sia una domanda più specifica e personale dietro la sua richiesta”.

Elisa prese un respiro profondo. “Professore, la domanda è semplice. E vale un milione di euro, o forse zero, dipende dalla risposta. Io e i miei colleghi… stiamo studiando per diventare disoccupati?“.

Non risi, né minimizzai la sua preoccupazione. Annuii lentamente, con la massima serietà. Mi alzai e presi due oggetti dalla libreria: un pesante dizionario etimologico del 1911 e il mio smartphone. Li posai sulla scrivania, creando un contrasto visivo che valeva più di mille parole.

“Vede questi due oggetti?” chiesi. “Per decenni, il nostro lavoro è stato più vicino a questo,” indicai il dizionario, “un lavoro di ricerca, di memoria, di connessioni lente e faticose. Un lavoro da amanuensi. Ora, abbiamo questo,” spostai il dito verso lo smartphone. “E lei mi chiede se questo renderà inutile chi ha sempre usato quello”.

“Esatto,” confermò Elisa. “L’altro giorno, per un esercizio, ho dato in pasto un articolo di economia a DeepL. La traduzione era… quasi perfetta. Ci ho messo venti minuti a fare il post-editing. L’anno scorso avrei impiegato tre ore per tradurlo da zero. Tra un anno, forse ci vorranno solo due minuti per correggere gli errori residui. E a quel punto, a cosa servirò io?“.

L’IA: non un concorrente, ma un “alchimista” del significato

“Ottima domanda,” risposi, attivando il mio monitor per mostrare due finestre affiancate: un testo originale in inglese e la sua traduzione automatica in italiano. “La sua analisi è corretta. Ma sta commettendo un errore di prospettiva fondamentale: crede che il suo valore risieda nelle tre ore di lavoro”.

“Legga qui,” la invitai. “L’originale dice: ‘The CEO’s new proposal was dead on arrival.’ La macchina traduce: ‘La nuova proposta dell’amministratore delegato era morta all’arrivo.’ Grammaticalmente ineccepibile, semanticamente corretto. Ma cosa comunica concretamente? Nulla. È una frase goffa, letterale. Un cadavere linguistico”.

“Io l’avrei tradotta con ‘La proposta del CEO è nata morta’,” intervenne Elisa, animandosi, “o ‘è stata bocciata sul nascere'”.

“Esatto!” esclamai. “E perché? Perché lei non ha tradotto le parole. Ha tradotto il concetto, l’immagine, l’impatto. Ha attinto a un database culturale che la macchina non possiede. Lei sa cosa significa ‘nascere’ e ‘morire’ in senso metaforico. La macchina sa solo che ‘dead’ si traduce con ‘morto'”.

Mi sporsi verso di lei, abbassando la voce come se stessimo condividendo un segreto. “E se il testo fosse stato per un’azienda giovane e informale? Forse avrebbe tradotto con ‘La proposta del CEO è stata un buco nell’acqua sin da subito.’ E se fosse stato per un pubblico di avvocati? ‘La proposta del CEO era priva di fondamento fin dalla sua presentazione.’ La macchina le ha dato il piombo. Sta a lei trasformarlo in oro. In tre ori diversi, a seconda del bisogno. L’IA non le ha tolto il lavoro, le ha tolto la parte noiosa e le ha lasciato quella magica“.

Elisa mi guardò con una nuova luce negli occhi. “L’alchimista… Non ci avevo mai pensato in questi termini”.

I limiti intrinseci dell’IA: il valore insostituibile dell’umano

Il punto cruciale è comprendere che, nonostante i progressi impressionanti, l’intelligenza artificiale ha limiti strutturali che la rendono complementare e non sostitutiva dell’intelligenza umana.

Come Umanista Digitale, ho dialogato a lungo con diverse IA (come Claude e ChatGPT), ponendo loro sfide che vanno oltre la mera traduzione letterale. Ecco cosa emerge:

- Mancanza di esperienza vissuta e autentiche emozioni: L’IA può analizzare pattern linguistici e riconoscere strutture retoriche, ma non può “sentire” la gelosia, l’amore, la perdita, la rassegnazione. Quando le ho chiesto di tradurre una poesia di Saffo, Claude ha ammesso di perdere “l’anima e l’emozione del testo”, non riuscendo a trasmettere la tensione emotiva che lo rende immortale.

- Cecità contestuale e culturale: L’IA non coglie il tono di voce, i segnali non verbali, le implicazioni storiche o le sfumature culturali profonde come l’ironia, il sarcasmo o l’umorismo. In una simulazione di trattativa commerciale tra un’azienda italiana e una giapponese, l’IA ha tradotto le parole, ma ha fallito nel cogliere le intenzioni sociali e le reazioni emotive implicite, come un “sì” giapponese che in realtà significa un cortese “no”.

- Assenza di vera creatività e intuizione: L’IA combina informazioni apprese, ma le manca la “spinta creativa interna” o il “colpo di genio”. Nel creare slogan pubblicitari o nell’interpretare barzellette, riconosce le strutture ma non l’intuizione culturale e i giochi di parole che rendono un messaggio efficace.

- Inaffidabilità e “allucinazioni”: L’IA può generare informazioni inventate o commettere errori bizzarri (“allucinazioni”), rendendo indispensabile la revisione umana per garantire attendibilità e accuratezza.

- Responsabilità etica e giuridica: L’IA non può assumersi responsabilità per errori o violazioni del diritto d’autore. Solo l’umano è il garante etico del lavoro finale.

“Quindi,” dissi a Elisa, “l’IA non sta cercando di nascondere le sue debolezze. Sta mostrando una forma di onestà intellettuale. L’IA non è il tuo nemico, è il tuo specchio. Ti sta mostrando, con la sua stessa inadeguatezza, quanto sia prezioso e insostituibile il tuo bagaglio umano“.

Il linguista aumentato: direttore d’orchestra digitale

La vera rivoluzione è concettuale: il linguista non è più un semplice “traduttore di parole”, ma un “direttore d’orchestra digitale”, un “curatore di significati” e un “architetto di comprensione interculturale”. L’IA si configura come un potente assistente che libera il linguista dai compiti meccanici per permettergli di concentrarsi su ciò che solo l’essere umano sa fare.

Ecco come si sta ridefinendo il ruolo del professionista linguistico:

- Il Traduttore 4.0: Non più un artigiano isolato, ma un professionista che utilizza l’IA per le prime bozze, la ricerca terminologica e la trascrizione. Questo gli permette di dedicare la maggior parte del tempo alla revisione creativa, all’adattamento culturale, alla coerenza stilistica e al “fact-checking”. Storie come quella di Maria, una traduttrice che ha triplicato la sua produttività concentrandosi sulla revisione creativa, dimostrano come l’IA restituisca il tempo per essere “davvero una traduttrice”.

- L’Interprete Aumentato: L’IA supporta l’interprete nella fase di preparazione, analizzando milioni di documenti per generare glossari contestuali e anticipare sviluppi della conversazione. Strumenti come Whisper (per la trascrizione audio) migliorano l’efficienza. L’interprete umano si concentra così sull’intuito, l’empatia, la sensibilità politica e le sfumature diplomatiche.

- Il Mediatore Culturale: Questa professione è valorizzata dall’IA, che ne evidenzia l’insostituibilità. L’IA può tradurre le parole, ma non può decodificare contesti culturali complessi, gestire emozioni o costruire fiducia in situazioni delicate, come quelle medico-paziente. Un mediatore culturale come Ahmed, imparando a usare l’IA per analisi culturali, è diventato un consulente strategico per aziende sulla prevenzione di conflitti culturali.

“L’IA ti ha mostrato quanto sia prezioso essere umano. Ogni sua limitazione è una dimostrazione della tua unicità. Tu non puoi essere sostituita, puoi solo essere resa invincibile“.

Nuove competenze per il futuro

Per prosperare in questo scenario, i linguisti devono sviluppare un “curriculum IA-Ready”, che integri competenze umane insostituibili e competenze tecnologiche.

Competenze Umane Insostituibili (Umanesimo Digitale):

- Empatia e sensibilità culturale: L’IA non “sente” emozioni autentiche, né coglie il tono di voce, i segnali non verbali o le implicazioni culturali profonde.

- Giudizio critico e problem-solving: Essenziale per valutare gli output dell’IA, risolvere imprevisti e adattarsi a situazioni nuove. La mente umana è indispensabile per la revisione, il controllo e l’aggiustamento delle traduzioni automatiche per garantirne l’attendibilità e il senso compiuto.

- Creatività linguistica: L’IA combina informazioni apprese ma manca della “spinta creativa interna” o del “colpo di genio”. La traduzione letteraria, in particolare, richiede un atto creativo che si nutre dell’esperienza e dell’interazione umana.

- Gestione della responsabilità etica e giuridica: L’IA non può assumersi responsabilità per errori. La “Trasparenza Radicale” e la “Giustizia Algoritmica” diventano non solo imperativi morali, ma vantaggi competitivi.

Competenze Tecnologiche e Future-Ready:

- IA Linguistics Mastery: Competenza in Prompt Engineering (l’arte di comunicare efficacemente con l’IA, creando istruzioni precise e calibrate), Model Training (addestrare sistemi di traduzione automatica) e Quality Assessment (valutare e migliorare gli output dell’IA).

- Data Science for Linguists: Conoscenze di base per la preparazione dei dati per l’addestramento dell’IA.

- Conoscenza di Strumenti Specifici: Padronanza di CAT tools con funzioni IA, software di traduzione automatica (DeepL, ChatGPT, Google Translate), strumenti di trascrizione (Whisper) e sottotitolazione assistita.

- Apprendimento Continuo (Continuous Learning Mindset): Il settore evolve rapidamente, rendendo essenziale un aggiornamento costante e una mentalità di adattamento. Il “Metodo DANZA” (Discover, Analyze, Navigate, Zenit, Action) è proposto come framework per questo apprendimento continuo.

- Personal Branding e Networking: Essere in grado di comunicare il proprio valore unico nel mercato del lavoro post-IA.

Il futuro è umano (e aumentato)

“Professore,” mi disse Elisa, “con Manus scrivo. Con Qwen sento. Con DeepSeek ragiono. Ma con Mistral… decido”.

Il futuro non è la scomparsa delle professioni linguistiche, ma una loro “metamorfosi evolutiva”. Il linguista del futuro sarà un “cigno” che, grazie all’IA, è potenziato e capace di “volare in scenari professionali complessi e in continua trasformazione”.

“Tu puoi scegliere: rimanere nella trincea del passato, spaventata dal cambiamento, oppure saltare sulla cresta dell’onda del futuro, pronta a surfare verso orizzonti inesplorati”.

Il futuro non aspetta. Il futuro si costruisce. E noi, linguisti digitali, siamo pronti a costruirlo..

Dialogo sul futuro delle professioni linguistiche

Anteprima dal libro “Tradurre il Futuro” di Franco Bagaglia, in uscita a ottobre 2025

L’IA renderà inutili i traduttori e gli interpreti?

+No, l’IA non renderà inutili i professionisti linguistici, ma cambierà profondamente il loro ruolo. Il professor Bagaglia spiega questo concetto con la metafora dell’alchimista: “La macchina le ha dato il piombo. Sta a lei trasformarlo in oro.”

L’errore di prospettiva fondamentale è credere che il valore del linguista risieda nelle ore di lavoro manuale o nella semplice conversione di parole da una lingua all’altra. In realtà, il vero valore si trova nella capacità umana di:

- Tradurre concetti e immagini, non solo parole

- Attingere a un database culturale che la macchina non possiede

- Adattare lo stile e il tono in base al pubblico specifico

- Interpretare metafore e sfumature culturali

Nel libro, Bagaglia dimostra questo punto con un esempio concreto: l’espressione inglese “The CEO’s new proposal was dead on arrival” tradotta letteralmente dall’IA come “La nuova proposta dell’amministratore delegato era morta all’arrivo” – grammaticalmente corretta ma comunicativamente inefficace. Un traduttore umano la trasformerebbe in “La proposta del CEO è nata morta” o “è stata bocciata sul nascere”, comprendendo il significato implicito e adattandolo al contesto culturale italiano.

L’IA non ha tolto il lavoro al linguista, ma solo la parte meccanica e ripetitiva, lasciandogli quella più creativa e significativa.

Quali sono i limiti intrinseci dell’IA nella traduzione?

+Nonostante i progressi impressionanti, l’intelligenza artificiale presenta limiti strutturali che la rendono complementare e non sostitutiva dell’intelligenza umana:

- Mancanza di esperienza vissuta e autentiche emozioni: L’IA può analizzare pattern linguistici ma non può “sentire” emozioni come gelosia, amore o perdita. Nel libro, si cita l’esempio di una traduzione di Saffo in cui Claude ammette di perdere “l’anima e l’emozione del testo”.

- Cecità contestuale e culturale: L’IA non coglie il tono di voce, i segnali non verbali o le implicazioni storiche profonde. Un “sì” giapponese che culturalmente significa un cortese “no” viene tradotto letteralmente, perdendo il significato implicito.

- Assenza di vera creatività e intuizione: L’IA combina informazioni apprese ma le manca la “spinta creativa interna” o il “colpo di genio” necessari per creare slogan pubblicitari efficaci o interpretare correttamente l’umorismo culturalmente specifico.

- Inaffidabilità e “allucinazioni”: L’IA può generare informazioni inventate o commettere errori bizzarri (“allucinazioni”), rendendo indispensabile la revisione umana.

- Impossibilità di assumersi responsabilità: L’IA non può assumersi responsabilità etica o giuridica per errori o violazioni del diritto d’autore. Solo l’umano è il garante del lavoro finale.

Bagaglia sottolinea che “l’IA non sta cercando di nascondere le sue debolezze. Sta mostrando una forma di onestà intellettuale. L’IA non è il tuo nemico, è il tuo specchio. Ti sta mostrando, con la sua stessa inadeguatezza, quanto sia prezioso e insostituibile il tuo bagaglio umano.”

Come si trasforma il ruolo del linguista nell’era dell’IA?

+La vera rivoluzione è concettuale: il linguista evolve da semplice “traduttore di parole” a “direttore d’orchestra digitale”, “curatore di significati” e “architetto di comprensione interculturale”. L’IA diventa un assistente che libera il professionista dai compiti meccanici permettendogli di concentrarsi su ciò che solo l’essere umano sa fare.

Questa ridefinizione del ruolo si manifesta in diversi ambiti:

- Il Traduttore 4.0: Non più un artigiano isolato, ma un professionista che utilizza l’IA per le prime bozze, la ricerca terminologica e la trascrizione, dedicando la maggior parte del tempo alla revisione creativa, all’adattamento culturale e alla coerenza stilistica. Nel libro si racconta di Maria, una traduttrice che ha triplicato la sua produttività concentrandosi sulla revisione creativa.

- L’Interprete Aumentato: L’IA supporta l’interprete nella fase di preparazione, analizzando documenti e generando glossari contestuali. Strumenti come Whisper migliorano l’efficienza nella trascrizione audio, mentre l’interprete umano si concentra sull’intuito, l’empatia e le sfumature diplomatiche.

- Il Mediatore Culturale: Questa professione viene valorizzata dall’IA, che ne evidenzia l’insostituibilità. Il libro racconta di Ahmed, un mediatore culturale che, imparando a usare l’IA per analisi culturali, è diventato un consulente strategico per aziende sulla prevenzione di conflitti culturali.

Bagaglia riassume questa trasformazione con una frase potente: “L’IA ti ha mostrato quanto sia prezioso essere umano. Ogni sua limitazione è una dimostrazione della tua unicità. Tu non puoi essere sostituita, puoi solo essere resa invincibile”.

Quali competenze umane rimarranno insostituibili?

+Il libro identifica diverse competenze umane che l’IA non potrà replicare, formando il nucleo di quello che Bagaglia chiama “Umanesimo Digitale”:

- Empatia e sensibilità culturale: La capacità di percepire emozioni autentiche, cogliere segnali non verbali e comprendere profondamente le implicazioni culturali. Questa sensibilità emotiva permette di adattare il messaggio in modo che risuoni autenticamente con il pubblico di destinazione.

- Giudizio critico e problem-solving: L’abilità di valutare criticamente gli output dell’IA, identificare problemi sottili e adattarsi a situazioni impreviste. La mente umana rimane indispensabile per garantire che la traduzione finale sia attendibile e abbia un senso compiuto nel contesto specifico.

- Creatività linguistica: A differenza dell’IA che combina informazioni esistenti, gli umani possono generare soluzioni linguistiche veramente innovative, specialmente in contesti creativi come la traduzione letteraria, la pubblicità o la creazione di slogan culturalmente risonanti.

- Gestione della responsabilità etica e giuridica: La capacità di assumersi responsabilità per il risultato finale e prendere decisioni etiche consapevoli riguardo a come rappresentare il contenuto originale, rispettando sensibilità culturali e requisiti legali.

Bagaglia sottolinea che queste competenze non sono “extras” opzionali ma costituiscono il nucleo della nuova identità professionale del linguista. Nel mondo dell’IA, queste capacità umane diventano ancora più preziose e ricercate, non meno.

Quali nuove competenze tecniche dovranno acquisire i linguisti?

+Per prosperare nell’era dell’IA, i linguisti devono integrare le loro competenze umane con nuove competenze tecniche. Il libro propone un “curriculum IA-Ready” che include:

- IA Linguistics Mastery:

- Prompt Engineering: L’arte di comunicare efficacemente con l’IA, creando istruzioni precise e calibrate per ottenere risultati ottimali.

- Model Training: Competenze di base per addestrare o personalizzare sistemi di traduzione automatica.

- Quality Assessment: Metodologie strutturate per valutare e migliorare gli output dell’IA.

- Data Science for Linguists: Conoscenze di base nella preparazione e gestione dei dati per l’addestramento dell’IA, inclusa la comprensione di concetti come corpus linguistici, annotazione e pulizia dei dati.

- Padronanza di Strumenti Specifici:

- CAT tools con funzionalità di IA integrate

- Software di traduzione automatica (DeepL, ChatGPT, Google Translate)

- Strumenti di trascrizione audio (come Whisper)

- Software per sottotitolazione assistita dall’IA

- Continuous Learning Mindset: Data la rapida evoluzione del settore, è essenziale sviluppare un approccio di apprendimento continuo. Bagaglia propone il “Metodo DANZA” (Discover, Analyze, Navigate, Zenit, Action) come framework per questo adattamento costante.

- Personal Branding e Networking: Capacità di comunicare efficacemente il proprio valore unico in un mercato del lavoro trasformato dall’IA, posizionandosi come professionista “aumentato” piuttosto che in competizione con la tecnologia.

Nel libro, questo viene sintetizzato nella frase di Elisa: “Con Manus scrivo. Con Qwen sento. Con DeepSeek ragiono. Ma con Mistral… decido.” – evidenziando come il linguista del futuro utilizzerà diversi strumenti IA come estensioni delle proprie capacità umane.

Come sarà concretamente il lavoro del “linguista aumentato”?

+Il libro offre diversi scenari concreti di come lavorerà il “linguista aumentato” del futuro:

Per un traduttore:

- Utilizza l’IA per generare rapidamente una prima bozza della traduzione

- Impiega strumenti di analisi terminologica basati sull’IA per identificare termini specifici del settore

- Dedica il tempo principale alla revisione creativa, all’adattamento culturale e alla verifica dell’accuratezza

- Personalizza i modelli IA con glossari specifici del cliente per garantire coerenza terminologica

- Utilizza strumenti di controllo qualità potenziati dall’IA per identificare inconsistenze o errori sottili

Il libro racconta il caso di Maria, una traduttrice che ha trasformato il suo workflow: “Prima passavo l’80% del tempo alla traduzione grezza e il 20% alla revisione. Ora è l’opposto. E la qualità del mio lavoro è migliorata esponenzialmente.”

Per un interprete:

- Nella fase di preparazione, utilizza l’IA per analizzare documenti correlati all’evento

- Genera glossari specifici e mappe concettuali sul tema della conferenza

- Durante l’interpretazione, può utilizzare strumenti di supporto in tempo reale per termini tecnici

- Focalizza la propria attenzione sull’intento comunicativo, le sfumature diplomatiche e il contesto emotivo

Per un mediatore culturale:

- Utilizza strumenti IA per l’analisi preliminare di possibili differenze culturali

- Genera report su potenziali aree di fraintendimento tra culture diverse

- Si concentra sulla costruzione di ponti emotivi e sulla gestione delle relazioni umane

- Interviene in situazioni delicate dove la sensibilità culturale è cruciale

Il libro sottolinea che in tutti questi scenari, l’IA non sostituisce il professionista ma lo libera dai compiti ripetitivi per permettergli di concentrarsi sul valore aggiunto umano: creatività, empatia, giudizio critico e sensibilità culturale.

Come affrontare la paura e l’ansia verso questi cambiamenti?

+Il libro di Bagaglia affronta direttamente l’ansia che molti giovani linguisti provano di fronte all’avanzata dell’IA, offrendo diversi approcci per trasformare la paura in opportunità:

- Cambio di prospettiva: Vedere l’IA non come un concorrente, ma come un potente alleato che libera il linguista dai compiti meccanici. Bagaglia utilizza la metafora del “direttore d’orchestra digitale” per illustrare questo nuovo ruolo di coordinamento e supervisione creativa.

- Comprensione dei limiti dell’IA: Acquisire una conoscenza approfondita di ciò che l’IA può e non può fare aiuta a identificare gli spazi in cui il valore umano rimarrà insostituibile. “L’IA è il tuo specchio”, afferma Bagaglia, “ti mostra, con la sua stessa inadeguatezza, quanto sia prezioso il tuo bagaglio umano.”

- Apprendimento proattivo: Il “Metodo DANZA” proposto nel libro offre un framework per trasformare l’ansia in azione concreta:

- Discover (Scoprire): Esplorare continuamente nuovi strumenti e tendenze

- Analyze (Analizzare): Valutare criticamente benefici e limiti

- Navigate (Navigare): Muoversi strategicamente tra diverse opzioni

- Zenit (Raggiungere l’eccellenza): Perfezionare l’integrazione uomo-macchina

- Action (Agire): Implementare le conoscenze in progetti reali

- Comunità di apprendimento: Il libro incoraggia a unirsi a comunità di “linguisti aumentati” per condividere esperienze, strumenti e strategie, riducendo il senso di isolamento di fronte al cambiamento.

- Mentalità evolutiva: Adottare quello che Bagaglia chiama “mindset del cigno” – la capacità di trasformarsi ed evolvere in risposta ai cambiamenti, vedendo ogni sfida come un’opportunità di crescita.

La conclusione potente del libro invita a una scelta consapevole: “Tu puoi scegliere: rimanere nella trincea del passato, spaventata dal cambiamento, oppure saltare sulla cresta dell’onda del futuro, pronta a surfare verso orizzonti inesplorati. Il futuro non aspetta. Il futuro si costruisce. E noi, linguisti digitali, siamo pronti a costruirlo.”

Quali nuovi ruoli professionali emergeranno nel settore linguistico?

+Il libro “Tradurre il Futuro” delinea diversi nuovi ruoli professionali che stanno emergendo o emergeranno nel settore linguistico grazie all’integrazione dell’IA:

- AI-Human Translation Curator: Specialista che coordina il flusso di lavoro tra traduzione automatica e intervento umano, determinando quali parti del testo possono essere affidate all’IA e quali richiedono un approccio completamente umano.

- Cultural Adaptation Specialist: Professionista che si focalizza esclusivamente sull’adattamento culturale dei contenuti tradotti automaticamente, assicurandosi che rispettino le sensibilità locali e risultino culturalmente appropriati.

- Language Model Trainer: Linguista specializzato nell’addestramento e perfezionamento dei modelli linguistici specifici per settori particolari (medico, legale, tecnico), creando sistemi di IA specializzati.

- Linguistic Quality Assurance Engineer: Esperto che sviluppa metodologie strutturate per valutare e migliorare sistematicamente la qualità delle traduzioni generate dall’IA.

- Cross-cultural Communication Consultant: Consulente che utilizza l’IA come strumento di analisi per identificare potenziali problemi di comunicazione interculturale, offrendo strategie preventive alle aziende globali.

- Computational Creative Writer: Professionista che collabora con l’IA per produrre contenuti creativi multilingue, sfruttando le capacità generative dell’IA ma guidandole con sensibilità culturale e creativa umana.

- AI-Augmented Interpreter: Interprete che utilizza strumenti IA in tempo reale come supporto durante sessioni di interpretariato complesse, mantenendo il controllo del processo comunicativo.

Il libro sottolinea che molti di questi ruoli non esistevano fino a pochi anni fa, e che il futuro vedrà probabilmente l’emergere di professioni ancora non immaginabili. Come afferma Bagaglia: “Non stiamo assistendo alla fine delle professioni linguistiche, ma a una loro metamorfosi evolutiva. Alcuni ruoli scompariranno, altri si trasformeranno, e molti nuovi emergeranno.”

È interessante notare come tutti questi nuovi ruoli richiedano una combinazione di competenze tecniche e umanistiche, incarnando perfettamente il concetto di “umanesimo digitale” al centro della visione di Bagaglia.

Da informatico a cercatore di senso