Hai bisogno di una versione PDF dell’articolo per una lettura più comoda o per conservarne una copia? Clicca sul link sottostante per scaricare il PDF direttamente sul tuo dispositivo.

Scarica l’articolo in PDF (ITA)Do you need a PDF version of the article for easier reading or to keep a copy? Click the link below to download the PDF directly to your device.

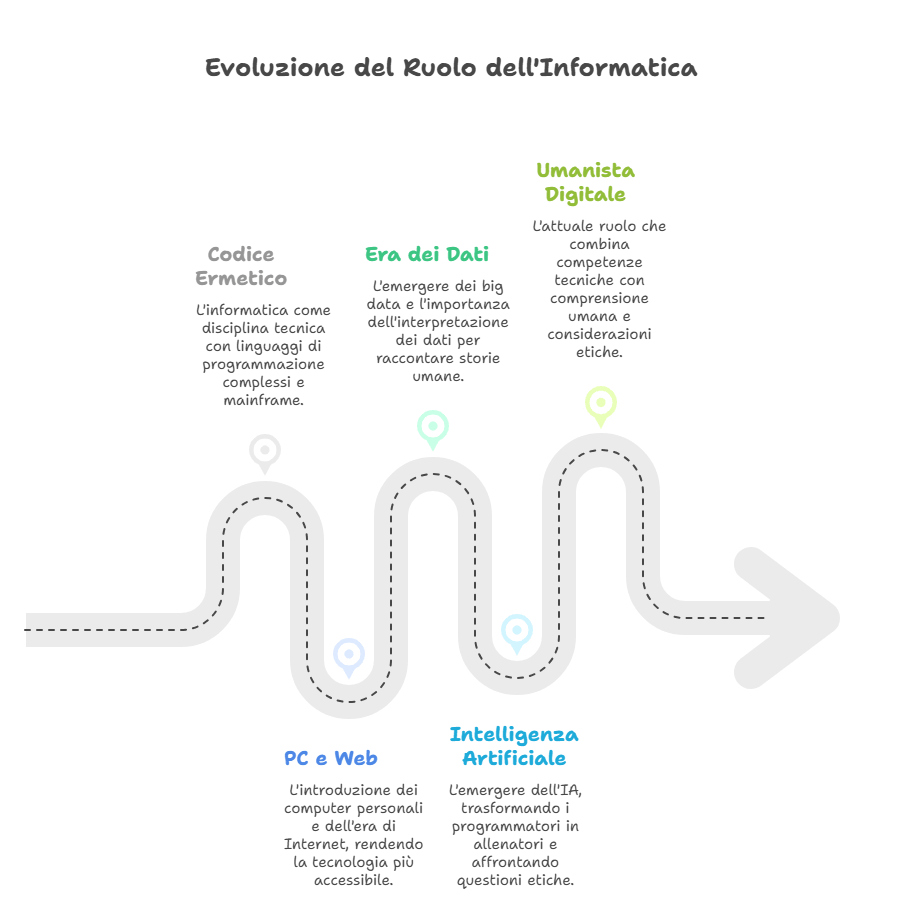

Download Article as PDF (ENG)Gli albori: quando il codice era poesia ermetica

“Debugging è come essere detective in un giallo dove sei anche l’assassino,” scherzavamo nei laboratori illuminati dalla luce fluorescente. Nei miei primi anni, essere informatico significava dominare linguaggi oggi quasi dimenticati: COBOL, Fortran, Pascal. Ricordo le notti insonni passate a ottimizzare algoritmi, cercando di strappare preziosi kilobyte di memoria a macchine che oggi farebbero sorridere persino un bambino.

I mainframe erano le nostre cattedrali, spazi sacri dove solo gli “iniziati” potevano entrare. Eravamo visti come stregoni moderni: incomprensibili, necessari, ma raramente compresi. Le mie mani battevano sulla tastiera creando soluzioni che pochi potevano leggere e ancora meno capire. In quegli anni, la distanza tra la tecnologia e l’umanità era un abisso che raramente ci preoccupavamo di colmare.

“A cosa serve questo programma?” mi chiese una volta un manager. “Funziona,” risposi semplicemente, come se questa fosse l’unica metrica che contasse davvero.

La rivoluzione personale: dai PC al World Wide Web

Poi arrivò la rivoluzione dei personal computer. Ricordo il mio primo PC Olivetti (eh si , ricordate l’abbiamo inventato noi) come si ricorda il primo amore. Improvvisamente, la tecnologia non era più relegata a stanze climatizzate e inaccessibili: entrava nelle case, nelle scuole, negli uffici. Con essa, il mio ruolo iniziò a cambiare.

“Devi spiegare come usarlo,” mi disse il mio capo quando consegnammo i primi sistemi gestionali ai clienti. Così imparai che non bastava scrivere codice perfetto; bisognava anche renderlo comprensibile, utilizzabile, umano. Il mio lessico si arricchì di termini come “interfaccia utente” e “esperienza d’uso”.

Gli anni ’90 portarono Internet nelle nostre vite. Ricordo ancora l’emozione di creare i primi siti web, quando ogni tag HTML sembrava aprire un portale verso possibilità infinite. “Stiamo costruendo non solo software, ma luoghi dove le persone vivranno parte della loro vita,” dissi a un giovane collega che non capiva perché dedicassi tanto tempo a pensare all’estetica di una pagina web.

In quegli anni, la mia visione dell’informatica iniziò a cambiare: da disciplina puramente tecnica a mezzo di comunicazione, da strumento a ecosistema culturale.

Il grande cambiamento: quando i dati divennero il nuovo petrolio

Con l’arrivo del nuovo millennio, i dati iniziarono a fluire come fiumi in piena. Big data, analytics, cloud computing: nuovi termini entravano nel mio vocabolario quotidiano. Ricordo quando installai il mio primo sistema di Data Mind, affascinato dalla possibilità di estrarre significato da montagne di informazioni apparentemente caotiche.

“Questi dati raccontano storie umane,” spiegai al consiglio d’amministrazione di un’azienda cliente. “Non stiamo solo tracciando clickstream, stiamo osservando comportamenti, desideri, timori.”

Fu in quel periodo che iniziai a percepire il cambiamento più profondo della mia carriera. Non ero più solo un costruttore di sistemi, ma un interprete di realtà umane codificate in dati. Iniziai a studiare psicologia, sociologia, persino filosofia. Leggevo Bauman e Chomsky con la stessa avidità con cui prima divoravo manuali tecnici.

“Un informatico che legge Foucault?” mi prese in giro un collega. “Sto cercando di capire come il potere si eserciti attraverso i sistemi che costruiamo,” risposi, sorprendendomi della mia stessa evoluzione.

L’era dell’intelligenza artificiale: da programmatore a mentore delle macchine

E poi, quasi impercettibilmente all’inizio, l’intelligenza artificiale ha iniziato a trasformare tutto. Ricordo il mio stupore quando, dopo decenni passati a scrivere codice, vidi un algoritmo generare perfette righe di Python. Era come vedere un figlio muovere i primi passi indipendenti.

“Non programmiamo più le macchine, le educhiamo,” dissi durante una conferenza nel 2019, guardando le espressioni perplesse di alcuni colleghi più giovani. Per loro, addestrati nell’era dei framework e delle librerie, questa era solo un’evoluzione naturale. Per me, che venivo dall’era in cui ogni byte contava, era una rivoluzione copernicana.

Ho imparato a essere un “allenatore di intelligenze artificiali”, a curare dataset come giardini zen, eliminando bias e pregiudizi. Ho scoperto che lavorare con l’IA significa confrontarsi con questioni profondamente umane: equità, pregiudizio, etica, creatività.

“Questa rete neurale fa ciò che le abbiamo chiesto, ma è questo ciò che davvero vogliamo?” È una domanda che mi pongo quotidianamente, e che non avrei mai immaginato di farmi quando iniziai la mia carriera.

Il presente: umanista digitale in un mondo di macchine pensanti

Oggi, a distanza di quarant’anni da quel primo terminale, mi ritrovo a incarnare un ruolo che non esisteva nei manuali della mia formazione: sono un umanista digitale. Traduco tra il linguaggio delle macchine e i bisogni degli esseri umani. Medito sulle implicazioni filosofiche degli algoritmi. Mi preoccupo dell’impatto sociale dell’automazione.

In una recente riunione strategica, mi sono sorpreso a citare Hannah Arendt mentre discutevamo l’implementazione di un sistema di IA generativa. “La tecnologia deve amplificare l’unicità umana, non sostituirla,” ho argomentato, trovando me stesso a difendere valori che il giovane programmatore che ero non avrebbe nemmeno considerato rilevanti.

La mia scrivania oggi racconta questa evoluzione: accanto ai manuali di Python e TensorFlow, ci sono libri di etica, psicologia cognitiva, antropologia digitale. Le conversazioni con i miei colleghi spaziano dal funzionamento degli algoritmi trasformer alle implicazioni sociali della sorveglianza digitale.

Il futuro: costruire ponti tra mondi

Guardando al futuro, vedo la mia professione continuare a evolvere verso territori inesplorati. L’informatico di domani sarà un diplomatico tra mondi diversi: quello degli algoritmi e quello dell’esperienza umana; quello dell’efficienza computazionale e quello dei valori etici.

Recentemente, ho iniziato a mentorare giovani talenti, e mi sorprendo a insegnare loro tanto di filosofia quanto di programmazione. “Non chiedetevi solo se potete costruire qualcosa,” dico loro, “ma anche se dovreste farlo.”

La mia più grande soddisfazione oggi non viene dal creare sistemi perfetti, ma dal renderli significativi. Ho imparato che la tecnologia più avanzata è quella che diventa invisibile, che si integra armoniosamente nella vita umana senza dominarla.

Epilogo: una danza continua

Quarant’anni dopo, il mio viaggio continua. La stessa curiosità che mi spinse a esplorare il primo mainframe mi guida oggi attraverso i meandri dell’intelligenza artificiale. Ma ora porto con me una consapevolezza che solo il tempo poteva donare: la tecnologia non è mai stata solo una questione di macchine, ma sempre una questione di persone.

Come informatico-umanista, continuo la mia danza tra codice e cultura, tra algoritmi e arte, tra logica e compassione. E in questa danza, trovo il significato più profondo della mia odissea professionale: essere un ponte vivente tra la formalità matematica e il disordinato, meraviglioso caos dell’esperienza umana.

Quando guardo indietro ai quarant’anni trascorsi, vedo che l’informatica è stata la mia fedele compagna di viaggio, trasformandosi come mi sono trasformato io: da strumento tecnico a lente attraverso cui comprendere meglio la condizione umana nell’era digitale.

E questo viaggio, ne sono certo, è appena iniziato.

Da informatico a cercatore di senso