Hai bisogno di una versione PDF dell’articolo per una lettura più comoda o per conservarne una copia? Clicca sul link sottostante per scaricare il PDF direttamente sul tuo dispositivo.

Scarica l’articolo in PDF (ITA)Do you need a PDF version of the article for easier reading or to keep a copy? Click the link below to download the PDF directly to your device.

Download Article as PDF (ENG)Un Verdetto che Parla la Mia Lingua

La sentenza bresciana mi risuona dentro con particolare intensità. Ho assistito alla nascita di Internet, ho visto il Web crescere da strumento accademico a ecosistema onnipresente, ho programmato quando i bit erano ancora una rarità e non una commodity. E proprio per questo, esulto nel vedere la giustizia italiana prendere una posizione così chiara.

Ricordo ancora quando, negli anni ’80, spiegavo ai miei colleghi le potenzialità dell’informatica nascente. Oggi, con la stessa passione, spiego ai genitori che incontro come la conoscenza tecnica sia solo il primo strato di un’educazione digitale consapevole.

Dalla Progettazione dei Sistemi alla Progettazione dell’Educazione

Progettare software e progettare percorsi educativi hanno più in comune di quanto si pensi. Entrambi richiedono visione, comprensione degli utenti finali e capacità di anticipare problemi. Come informatico, ho sempre saputo che il più sofisticato sistema di sicurezza può essere aggirato da un utente inconsapevole. Come genitore, ho imparato che la più rigorosa impostazione di controlli parentali non sostituisce il dialogo e l’educazione.

Quando, anni fa, implementai i primi sistemi di controllo parentale sui dispositivi dei miei figli, sapevo bene che la tecnologia era solo uno strumento ausiliario di un processo educativo più ampio. Non ho mai confuso la competenza tecnica con la vigilanza educativa.

L’Alibi dell'”Io Non So” È Inaccettabile

La cosa che più apprezzo della sentenza bresciana è proprio l’aver smantellato l’alibi dell’incompetenza tecnica. Sentir dire “non so come funziona” da un genitore contemporaneo è come sentire “non so come si usa un termometro” da un genitore degli anni ’50.

Certo, non tutti hanno la mia formazione informatica, ma oggi l’accesso alle conoscenze base per proteggere i propri figli online è alla portata di chiunque abbia la volontà di imparare. Come docente universitario, ho sempre sostenuto che la tecnologia deve essere democratica e accessibile. Ma la responsabilità di accedervi non può essere delegata.

L’Umanista Digitale di Fronte alla Giurisprudenza Tecnologica

Come umanista digitale, vedo in questa sentenza un perfetto esempio di come diritto, tecnologia ed etica debbano convergere. Non si tratta solo di applicare norme esistenti a contesti nuovi, ma di comprendere come la tecnologia trasformi le dinamiche umane e familiari.

Ho dedicato parte della mia ricerca accademica proprio a queste intersezioni: come i valori umanistici possano e debbano guidare lo sviluppo tecnologico e le sue applicazioni sociali. La sentenza di Brescia rappresenta un caso di studio perfetto di come il diritto possa farsi interprete di questa necessaria integrazione.

Il Paradosso della Competenza: Più Sai, Più Vegli

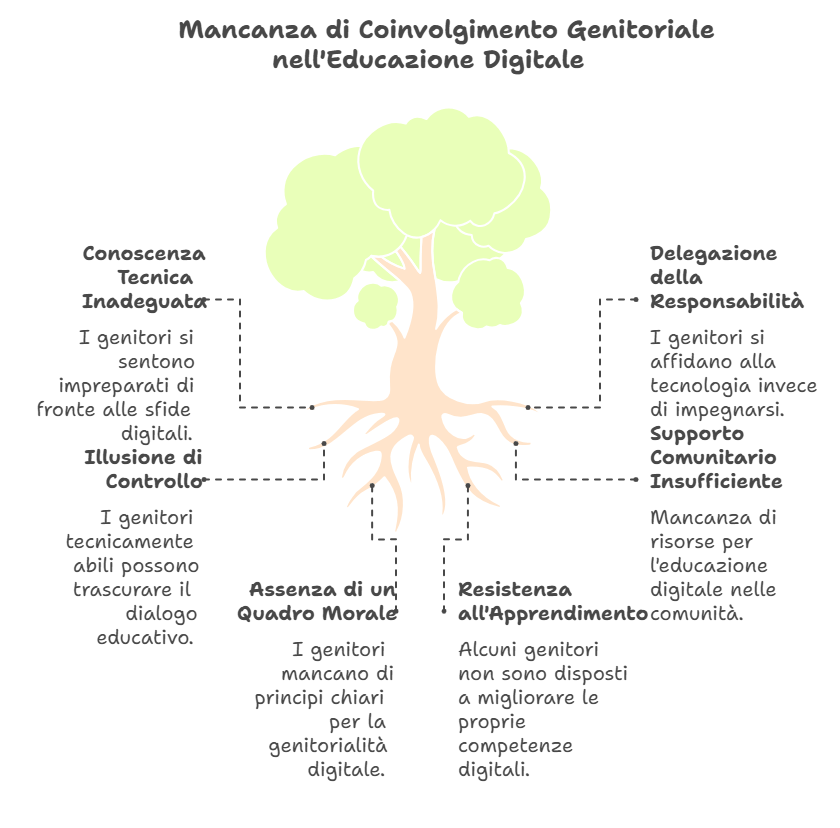

C’è un curioso paradosso che ho notato negli anni: spesso, tra i genitori, chi ha meno competenze informatiche è più preoccupato (talvolta in modo eccessivo e irrazionale) dei rischi della rete, mentre chi ha più competenze può cadere nell’illusione del controllo tecnico.

La mia esperienza mi ha insegnato che la vera saggezza sta nel mezzo: utilizzare la competenza tecnica non per controllare ossessivamente, ma per creare ecosistemi digitali sani, dove la tecnologia è al servizio della crescita e non viceversa.

La Responsabilità Genitoriale nell’Era Digitale: Una Questione di Codice Morale

In informatica, parliamo spesso di “codice pulito”: un codice ben scritto, manutenibile, che funziona in modo affidabile. Allo stesso modo, la genitorialità digitale richiede un “codice morale pulito”: principi chiari, coerenti, applicati con costanza.

La sentenza bresciana ricorda a tutti noi – informatici, genitori, educatori – che la responsabilità non è delegabile a un algoritmo o a una piattaforma. È nostra, interamente nostra, proprio come lo è il codice che scriviamo e di cui ci assumiamo la paternità intellettuale.

Un Invito all’Azione per Chi Conosce e per Chi Deve Imparare

Concludo con un appello, da informatico e da genitore: chi ha competenze le metta a disposizione della propria comunità. Nelle scuole, nei centri sociali, nelle associazioni di genitori. La formazione digitale deve diventare un bene comune, un diritto di tutti.

E a chi si sente spaesato di fronte alla tecnologia: non è mai troppo tardi per imparare. Non servono lauree in informatica per proteggere i propri figli, serve solo la volontà di imparare e il coraggio di essere presenti.

Questa sentenza non è un punto di arrivo, ma una pietra miliare nel percorso che ci vede tutti coinvolti: genitori, educatori, legislatori, sviluppatori. Un percorso verso una società digitale dove la tecnologia amplifica l’umano senza mai sostituirlo.

Quarant’anni di informatica mi hanno insegnato che ogni sistema viene progettato con precise intenzioni. È ora che progettiamo collettivamente un’educazione digitale con l’intenzione più nobile di tutte: quella di mettere al centro non la tecnologia, ma l’umano che la utilizza.

OLTRE IL DEBUGGING

La sentenza del Tribunale di Brescia rappresenta un importante precedente giuridico che definisce in modo chiaro i confini della responsabilità genitoriale nell’era digitale, stabilendo che l’ignoranza tecnologica non è una giustificazione valida per la mancata vigilanza sui minori.

Principi giuridici fondamentali richiamati dalla sentenza:

“Art. 316 Codice Civile: Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale“

“Art. 2048 Codice Civile: Il Padre e la Madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati…“

La sentenza è particolarmente significativa perché:

- Riconosce che i genitori hanno la responsabilità di educare, istruire e vigilare i propri figli anche nell’ambiente digitale

- Stabilisce che la mancanza di competenze tecniche non esonera i genitori dal dovere di vigilanza

- Rappresenta una delle prime volte in cui la giurisprudenza italiana affronta in modo così diretto il tema della genitorialità nell’era digitale

- Considera l’ambiente online come un’estensione dello spazio educativo in cui si esercita la responsabilità genitoriale

Implicazioni pratiche della sentenza: I genitori sono chiamati a:

- Acquisire conoscenze di base sugli strumenti digitali utilizzati dai figli

- Implementare forme di controllo e monitoraggio appropriate all’età dei minori

- Educare attivamente i figli sui rischi e le opportunità del mondo digitale

- Non delegare la responsabilità educativa a strumenti tecnologici o terze parti

La sentenza si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione della giurisprudenza che sempre più riconosce come gli spazi digitali non siano zone franche dal punto di vista della responsabilità legale ed educativa, ma estensioni degli spazi fisici in cui si applicano i principi fondamentali della responsabilità genitoriale.

La competenza tecnologica è diventata un requisito fondamentale della genitorialità contemporanea perché il mondo digitale è ormai parte integrante dell’esperienza quotidiana dei minori, influenzando profondamente il loro sviluppo cognitivo, emotivo e sociale.

La tecnologia era principalmente uno strumento specialistico. I genitori potevano considerarla un aspetto marginale dell’educazione.

L’avvento di Internet e dei social media ha trasformato la tecnologia in uno spazio sociale. I genitori hanno iniziato a confrontarsi con nuove sfide educative.

La diffusione di smartphone e dispositivi personali ha reso la tecnologia onnipresente nella vita dei minori. La supervisione genitoriale è diventata più complessa.

L’intelligenza artificiale, i mondi virtuali e la pervasività degli algoritmi richiedono ai genitori una comprensione più profonda del panorama digitale in cui crescono i loro figli.

Perché la competenza tecnologica è oggi una responsabilità genitoriale:

- Rischi digitali reali: Cyberbullismo, adescamento online, esposizione a contenuti inappropriati, dipendenza digitale rappresentano minacce concrete al benessere dei minori

- Ambienti digitali pervasivi: I minori navigano in ecosistemi complessi progettati da esperti per massimizzare l’engagement, spesso senza considerare adeguatamente i loro bisogni di sviluppo

- Impatto formativo profondo: Le esperienze digitali influenzano lo sviluppo dell’identità, delle relazioni sociali e delle capacità cognitive dei giovani

- Democratizzazione della conoscenza: Le risorse per acquisire competenze digitali di base sono oggi ampiamente disponibili e accessibili

- Conoscenza dei principali social media utilizzati dai figli

- Comprensione delle impostazioni di privacy e sicurezza sui dispositivi

- Consapevolezza dei rischi specifici dell’età del minore

- Capacità di impostare controlli parentali di base

- Familiarità con i termini e concetti fondamentali del mondo digitale

- Programmazione o sviluppo software

- Funzionamento dettagliato degli algoritmi

- Architetture di rete avanzate

- Cybersecurity professionale

- Tecnologie emergenti specialistiche

La competenza tecnologica genitoriale non è una questione di specializzazione professionale, ma di alfabetizzazione di base nell’ambiente in cui crescono i figli. Non si tratta di diventare esperti informatici, ma di sviluppare una consapevolezza sufficiente per guidare, proteggere ed educare i minori in un mondo sempre più permeato dalla tecnologia.

Esattamente come i genitori del passato hanno dovuto imparare a proteggere i figli dai rischi del loro tempo (dal traffico stradale ai pericoli urbani), i genitori contemporanei hanno la responsabilità di comprendere l’ambiente digitale per garantire una crescita sana e sicura ai loro figli.

L’approccio dell’umanista digitale rappresenta una prospettiva preziosa per affrontare le sfide dell’educazione nell’era algoritmica, in quanto integra la comprensione tecnica con una profonda consapevolezza dei valori umani e delle dinamiche sociali.

Principi fondamentali dell’approccio umanistico-digitale all’educazione:

L’umanista digitale supera la falsa dicotomia tra tecnofilia e tecnofobia, riconoscendo che la tecnologia è uno strumento che deve essere integrato in un quadro valoriale umano. Non si tratta di scegliere tra abbraccio incondizionato o rifiuto della tecnologia, ma di guidarne l’uso secondo principi etici.

Al di là della conoscenza tecnica degli strumenti, l’approccio umanistico promuove la comprensione degli effetti psicologici, sociali e culturali della tecnologia sullo sviluppo umano. Considera la tecnologia non solo come mezzo funzionale ma come ambiente che plasma identità e relazioni.

L’umanista digitale insegna a considerare la tecnologia come mezzo al servizio dello sviluppo umano, non come valore in sé. Questo principio è essenziale nell’educazione per evitare sia il tecno-determinismo che la dipendenza acritica dai dispositivi digitali.

L’approccio umanistico promuove un dialogo autentico tra generazioni dove i genitori non abdicano al loro ruolo educativo per “incompetenza tecnica”, ma nemmeno ignorano le competenze e prospettive dei nativi digitali, creando così uno scambio bidirezionale di conoscenze.

Applicazioni pratiche dell’approccio umanistico-digitale:

- Tecnologia relazionale: Utilizzare la tecnologia per rafforzare, non sostituire, le relazioni umane dirette

- Literacy critica: Sviluppare competenze di analisi critica dell’informazione e dei contenuti digitali

- Consapevolezza algoritmica: Educare alla comprensione di come gli algoritmi influenzano percezioni e comportamenti

- Etica digitale: Promuovere principi etici nell’uso della tecnologia (rispetto, responsabilità, veracità)

- Autonomia digitale: Formare persone capaci di usare la tecnologia in modo consapevole invece che esserne usati

Il paradosso della competenza: “C’è un curioso paradosso che ho notato negli anni: spesso, tra i genitori, chi ha meno competenze informatiche è più preoccupato (talvolta in modo eccessivo e irrazionale) dei rischi della rete, mentre chi ha più competenze può cadere nell’illusione del controllo tecnico.”

Questo paradosso evidenzia l’importanza dell’approccio umanistico che bilancia competenza tecnica e saggezza educativa.

L’umanista digitale riconosce che la vera sfida non è semplicemente proteggere i minori dai pericoli online attraverso barriere tecniche (approccio del “debugging”), ma educarli a navigare consapevolmente in un mondo digitale complesso (approccio della “formazione integrale”).

Questo approccio si traduce in un’educazione che non separa artificialmente la vita digitale da quella analogica, ma considera entrambe come dimensioni interconnesse dell’esperienza umana contemporanea, dove i valori fondamentali di rispetto, empatia, pensiero critico e autonomia responsabile restano centrali indipendentemente dal medium utilizzato.

Esercitare una vigilanza digitale efficace richiede un approccio multilivello che combini strumenti tecnologici, pratiche educative e costruzione di relazioni di fiducia. Ecco strategie concrete che i genitori possono implementare:

Sviluppare insieme ai figli un “patto digitale” che stabilisca regole condivise sull’uso dei dispositivi, tempi di utilizzo, spazi della casa dove è permesso/vietato l’uso, tipo di contenuti accessibili. Il coinvolgimento dei minori nella creazione delle regole aumenta significativamente la probabilità che vengano rispettate.

Collocare computer, console e dispositivi in aree comuni della casa piuttosto che nelle camere da letto, specialmente per i bambini più piccoli. Questo semplice accorgimento permette una supervisione naturale senza essere invasivi e normalizza l’idea che l’attività digitale non è necessariamente privata.

Implementare filtri di contenuto, limiti di tempo e monitoraggio dell’attività digitale attraverso app dedicate o funzionalità integrate nei dispositivi. È fondamentale essere trasparenti con i figli su quali controlli sono attivi e perché, usando questi strumenti come supporto educativo e non come sostituto del dialogo.

Informare e discutere regolarmente con i figli su temi come privacy online, cyberbullismo, adescamento, dipendenza digitale, ma anche opportunità creative e formative. Questi dialoghi dovrebbero essere adeguati all’età e evolutivi, approfondendosi man mano che i minori crescono.

Chiedere regolarmente ai figli di mostrare cosa fanno online, quali giochi usano, quali canali seguono. Questo interesse genuino, non giudicante, costruisce fiducia e apre canali di comunicazione. Considerate di giocare insieme ai videogiochi che interessano i vostri figli per comprenderne l’appeal e le dinamiche.

Il giusto equilibrio tra controllo e autonomia:

La vigilanza digitale dovrebbe evolversi con l’età del minore, concedendo progressivamente maggiore autonomia accompagnata da responsabilità. Per i più piccoli (6-9 anni) è opportuno un controllo più stretto, mentre per i preadolescenti (10-13) e adolescenti (14+) va gradualmente sostituito con educazione alla responsabilità e autoregolazione.

I genitori sono i primi modelli di comportamento digitale. L’esempio personale nell’uso dei dispositivi, nel rispetto della privacy altrui, nella gestione del tempo trascorso online e nella capacità di disconnettersi ha un impatto molto più potente di qualsiasi regola imposta.

Sapere con chi interagiscono i propri figli online è importante quanto conoscere le loro amicizie nel mondo fisico. Chiedete informazioni sui loro amici online, considerate di seguirli sui social (con discrezione per i più grandi) e di conoscere i genitori degli amici per allineare approcci educativi.

Offrire regolarmente attività familiari offline coinvolgenti: sport, escursioni, giochi da tavolo, laboratori creativi. Un uso eccessivo della tecnologia spesso riempie un vuoto di esperienze significative alternative.

Risorse per genitori che vogliono migliorare le proprie competenze:

- Corsi per genitori offerti da scuole, biblioteche e associazioni

- Guide online specifiche per famiglie sviluppate da enti affidabili

- Comunità di genitori online o locali per condividere esperienze e strategie

- Consulenza con esperti di educazione digitale quando necessario

Ricordate che l’obiettivo ultimo non è controllare completamente l’esperienza digitale dei figli, ma educarli a diventare utenti digitali consapevoli, critici ed etici, capaci di navigare autonomamente in un mondo sempre più complesso.

Bilanciare protezione e autonomia rappresenta una delle sfide più complesse per i genitori nell’era digitale. Non esiste una formula universale, ma principi guida che possono essere adattati alla maturità del singolo minore.

Percorso graduale verso l’autonomia digitale per fasce d’età:

- Protezione: Controllo parentale rigoroso, selezione dei contenuti, tempo limitato, supervisione diretta

- Autonomia: Scelte guidate tra opzioni pre-selezionate, primi rudimenti di sicurezza online

- Approccio educativo: Spiegazioni semplici sui motivi delle regole, enfasi sulla sicurezza e protezione

- Protezione: Filtri ancora attivi ma meno restrittivi, supervisione più discreta, verifiche periodiche

- Autonomia: Maggiore libertà di esplorare con guida, responsabilità crescente

- Approccio educativo: Dialogo aperto sulle sfide online, prime discussioni su privacy e identità digitale

- Protezione: Transizione da controlli tecnici a patti di fiducia, attenzione a segnali di rischio

- Autonomia: Maggiore spazio decisionale, responsabilità per le proprie azioni online

- Approccio educativo: Discussioni approfondite su implicazioni etiche, legali e sociali dell’uso della tecnologia

- Protezione: Supporto su richiesta, monitoraggio minimamente invasivo, interventi solo in casi critici

- Autonomia: Libertà quasi completa con responsabilità corrispondente

- Approccio educativo: Discussioni da pari a pari su equilibrio vita digitale/reale e futuro professionale

Fattori individuali da considerare: Questo schema per età è indicativo e va adattato considerando:

- Maturità emotiva e cognitiva del singolo minore

- Competenze digitali dimostrate

- Stabilità psicologica e resilienza

- Storico di comportamento responsabile

- Specifiche vulnerabilità o esigenze

Principi chiave per un equilibrio efficace:

L’autonomia dovrebbe essere concessa gradualmente, con piccoli passi progressivi che consentano al minore di adattarsi alle nuove responsabilità e ai genitori di verificare come vengono gestite.

Includere i minori nella definizione delle regole e nella loro revisione periodica aumenta il senso di responsabilità e riduce la percezione di imposizione arbitraria.

Stabilire in anticipo conseguenze ragionevoli per la violazione delle regole concordate, preferendo limitazioni logicamente collegate al tipo di infrazione piuttosto che punizioni generiche.

Adottare una supervisione che diventa progressivamente meno invasiva ma mai completamente assente, fino alla maggiore età. Con i più grandi, privilegiare la supervisione “per consenso” spiegando le preoccupazioni.

Gestire situazioni critiche:

- Violazioni della fiducia: Se un minore infrange significativamente le regole concordate, è appropriato un temporaneo incremento del livello di supervisione, accompagnato da discussioni franche sulle motivazioni e un chiaro percorso per riguadagnare fiducia e autonomia

- Rischi significativi: In caso di coinvolgimento in situazioni ad alto rischio (cyberbullismo, adescamento, contenuti estremamente inappropriati), può essere necessario un intervento più deciso e possibilmente supporto professionale

- Dipendenza digitale: Se emergono segni di dipendenza (uso compulsivo, isolamento sociale, impatto negativo sul benessere), potrebbe essere necessario implementare limiti più stretti e cercare aiuto specialistico

Il punto d’equilibrio tra protezione e autonomia non è statico ma dinamico, richiede continui aggiustamenti e un dialogo costante. L’obiettivo ultimo è preparare gradualmente i giovani a diventare cittadini digitali responsabili, capaci di navigare autonomamente il mondo tecnologico una volta raggiunta la maggiore età.

Le scuole hanno un ruolo fondamentale e complementare a quello della famiglia nell’educazione digitale dei minori. Non si tratta semplicemente di insegnare competenze tecniche, ma di contribuire alla formazione di cittadini digitali consapevoli e responsabili.

- Fornire un’alfabetizzazione digitale sistematica e progressiva

- Insegnare pensiero critico applicato ai media digitali

- Offrire contesti strutturati per sperimentare usi costruttivi delle tecnologie

- Sviluppare protocolli di prevenzione e intervento per problematiche digitali

- Sostenere famiglie con minori risorse culturali o tecnologiche

- Fornire supervisione quotidiana e regole di utilizzo domestico

- Modellare comportamenti digitali positivi

- Conoscere le specificità individuali del proprio figlio

- Gestire l’equilibrio vita online/offline nell’ambiente familiare

- Personalizzare l’approccio educativo in base alla maturità del minore

Componenti essenziali di un curriculum scolastico di educazione digitale:

- Competenze tecniche: Utilizzo efficace e sicuro di dispositivi e applicazioni, programmazione di base, gestione dei dati

- Alfabetizzazione informazionale: Valutazione critica delle fonti, riconoscimento di fake news, comprensione dei meccanismi di funzionamento e bias degli algoritmi

- Cittadinanza digitale: Diritti e responsabilità online, etichetta digitale, implicazioni civiche e sociali della tecnologia

- Protezione e benessere: Privacy e sicurezza online, gestione dell’identità digitale, equilibrio vita digitale/reale, benessere psicofisico nell’era digitale

- Creatività ed espressione digitale: Uso della tecnologia per la creazione, collaborazione e apprendimento attivo

Approccio integrato vs. materia separata: L’educazione digitale è più efficace quando:

- È integrata trasversalmente in tutte le discipline, non solo trattata come materia a sé stante

- È radicata in esempi concreti e rilevanti per gli studenti

- Bilancia teoria e pratica, riflessione e applicazione

- Evolve continuamente per stare al passo con i cambiamenti tecnologici

Modelli innovativi di educazione digitale scolastica:

- Peer Education: Coinvolgimento degli studenti più grandi come mentori digitali per i più piccoli

- Progetti autentici: Apprendimento attraverso la creazione di contenuti digitali con valore reale per la comunità

- Digital Detox guidati: Esperienze strutturate di disconnessione per sviluppare consapevolezza e autoregolazione

- Hackathon etici: Competizioni creative per risolvere problemi sociali mediante la tecnologia

- Laboratori intergenerazionali: Scambio di competenze tra studenti (nativi digitali) e adulti della comunità

Collaborazione scuola-famiglia:

La scuola dovrebbe informare regolarmente le famiglie sulle attività di educazione digitale svolte e, contemporaneamente, sollecitare feedback sui comportamenti digitali osservati a casa.

Le scuole possono offrire opportunità formative per genitori su temi digitali, contribuendo a colmare il divario di competenze e a promuovere approcci educativi coerenti.

Sviluppare accordi espliciti tra scuola e famiglia sulle rispettive responsabilità nell’educazione digitale e sull’uso della tecnologia nei contesti scolastici ed extrascolastici.

Creare procedure chiare e condivise per affrontare situazioni problematiche come cyberbullismo, sexting o uso eccessivo di dispositivi.

In conclusione, mentre la responsabilità primaria dell’educazione digitale resta dei genitori, come ribadito dalla sentenza del Tribunale di Brescia, le scuole hanno un ruolo cruciale nel fornire un contesto strutturato, competenze specifiche e opportunità di apprendimento che molte famiglie non potrebbero offrire autonomamente. La sinergia tra famiglia e scuola, con ruoli distinti ma complementari, rappresenta l’approccio più efficace per preparare i giovani a navigare consapevolmente l’ecosistema digitale.

Il rapido evolversi della tecnologia prefigura nuove sfide educative che genitori, insegnanti e società dovranno affrontare. Anticipare queste sfide è essenziale per preparare risposte efficaci e non limitarsi a rincorrere le innovazioni tecnologiche.

- Intelligenza artificiale generativa: Educazione all’uso etico e critico di strumenti come ChatGPT e generatori di immagini AI

- Realtà aumentata e virtuale: Preparazione ai nuovi ambienti immersivi e alle loro implicazioni per identità, privacy e relazioni

- Disinformazione algoritmica: Rafforzamento delle capacità di distinguere informazioni genuine da contenuti manipolati o generati artificialmente

- Identità digitali avanzate: Gestione di avatar e rappresentazioni digitali sempre più sofisticate e influenti

- Interfacce cervello-computer: Implicazioni etiche e sociali di tecnologie che collegano direttamente mente e dispositivi digitali

- Automazione cognitiva: Bilanciamento tra delega alle AI e mantenimento di capacità cognitive umane fondamentali

- Superintelligenza artificiale: Preparazione a relazioni educative dove l’AI potrebbe superare capacità cognitive umane specifiche

- Simbiosi uomo-macchina: Ridefinizione dei confini tra umano e tecnologico in una potenziale era di potenziamento cognitivo

- Società post-lavoro: Educazione in un contesto di automazione avanzata e ridefinizione del ruolo sociale del lavoro

Principi fondamentali per affrontare le sfide future:

I valori umani fondamentali come dignità, autonomia, equità, verità e responsabilità rimarranno punti di riferimento stabili anche in un panorama tecnologico in rapida evoluzione. Un’educazione ancorata a questi principi fornisce una bussola morale al di là degli strumenti specifici.

L’educazione dovrà puntare sempre più sulle meta-capacità: imparare a imparare, pensiero critico, creatività, adattabilità e autoregolazione. Queste competenze permetteranno ai giovani di navigare ambienti tecnologici in continuo cambiamento.

Le sfide future richiederanno una collaborazione più intensa tra generazioni, dove le competenze tecniche dei giovani e la saggezza esperienziale degli adulti si completano, superando il paradigma tradizionale della trasmissione unidirezionale del sapere.

Sarà essenziale trovare un equilibrio tra l’adozione delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e una cautela informata sui loro potenziali rischi, evitando sia l’entusiasmo acritico che il rifiuto aprioristico.

Evoluzione della responsabilità genitoriale: La sentenza di Brescia conferma un principio che diventerà ancora più rilevante in futuro: la responsabilità genitoriale include l’obbligo di comprendere e governare gli ambienti tecnologici in cui crescono i figli. Questo principio si estenderà a tecnologie sempre più complesse e pervasive, richiedendo un continuo aggiornamento da parte dei genitori.

Nuovi strumenti e approcci educativi:

- Simulazioni etiche: Utilizzo di scenari virtuali per esercitare decisioni etiche in contesti tecnologici complessi

- Literacy algoritmica avanzata: Comprensione approfondita del funzionamento degli algoritmi che modellano le esperienze digitali

- Co-progettazione tecnologica: Coinvolgimento dei giovani nella progettazione delle tecnologie educative che li riguardano

- Educazione incentrata sul benessere: Focalizzazione sull’impatto delle tecnologie sul benessere psicologico e relazionale

- Framework educativi adattivi: Modelli educativi che evolvono proattivamente in risposta ai cambiamenti tecnologici

In conclusione, il futuro dell’educazione digitale richiederà un approccio integrato che vada oltre il semplice “debugging” dei problemi tecnologici per abbracciare una visione olistica dello sviluppo umano nell’era digitale. La sfida non sarà tanto insegnare come usare specifiche tecnologie, quanto coltivare una saggezza digitale che permetta alle prossime generazioni di sviluppare relazioni sane e costruttive con un ecosistema tecnologico in continua evoluzione.

Da informatico a cercatore di senso